お知らせ

- トップ

- お知らせ

わずか4時間で寿命下限の世界最高感度更新!

高分散赤外線分光技術によるダークマター探索実験に成功

ダークマターは宇宙の質量の大部分を占めているにもかかわらず、その正体はいまだ明らかになっていない。東京都立大学大学院理学研究科の殷文准教授(2024年3月まで東北大助教)、東京大学大学院理学系研究科の松永 典之助教ら、京都産業大学の大坪 翔悟研究員ら、国立天文台の谷口大輔学振研究員ら、株式会社フォトクロスの池田優二代表取締役らの共同研究グループは、南米チリ・ラスカンパナス天文台で米国カーネギー天文台などが運用するマゼラン望遠鏡(口径6.5m)に搭載されている近赤外線高分散分光器WINEREDを用いて、約1.8~2.7電子ボルト(eV)の質量領域(電子の質量の約1/200000)でダークマターが崩壊した際に放出する近赤外線光子の検出実験を世界で初めて実施した。その結果、わずか4時間弱の観測で、世界最高感度でダークマターの寿命の下限の推定に成功した。

本成果が2025年2月7日(現地時間)にPhysical Review Letters誌に掲載された。本研究は、これまで技術的に困難とされてきたeVスケールのダークマター探索に新たな道を切り開いた。この成果により、天文学、宇宙物理学、素粒子物理学の交差する未解決問題『ダークマターの正体解明』への大きな一歩を示した。

1. ポイント

● 高分解能を持つ赤外線分光器による観測実験が、電子ボルト(eV)領域のダークマター探索に極めて適していることが理論的に提案されている。

● 本研究では、矮小楕円体銀河Leo VおよびTucana IIの中心付近をたった合計4時間弱の観測により、ダークマターが崩壊して光子を放出する場合の寿命に、従来研究を上回る厳しい下限値を与えることに成功した。

● 今後のダークマター探索研究の新たな可能性を実証的に示し、天文観測と素粒子理論の橋渡しをした。

2. 研究の背景

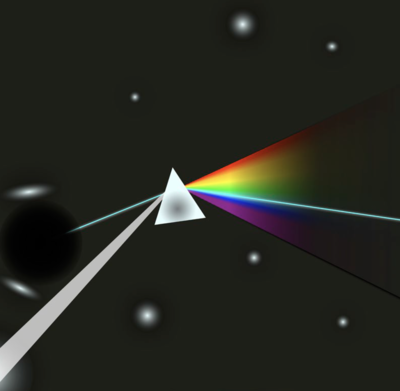

ダークマターは、銀河の回転曲線や銀河団の運動など、多くの天文観測からその存在が確立されているが、その質量や相互作用は約100年の間依然として未解明である。素粒子理論において、さまざまな候補が提案されている。特に、eV質量領域のダークマター候補としてはアクシオンやホットダークマターが挙げられる。ALP miracleと呼ばれるシナリオでは、(近)赤外線輝線へ稀に崩壊するアクシオンダークマターを予言している。一方、ホットダークマターは四十年ほど前に棄却された「eV質量帯を予言するパラダイム」であったが、近年では必ずしも棄却されない可能性が示唆されている。さらに、ダークマターが(近)赤外線輝線へ崩壊する場合には複数の独立な観測的示唆があるため、eVダークマター仮説は有望であると言える。もしダークマターの稀な崩壊による光子を検出できれば、理論的背景を問わず、さまざまな候補を同時に検証することが可能となる。しかしながら、(近)赤外線観測においては熱輻射や黄道光などの背景が明るいため、この稀な崩壊による淡い光の探索は困難であると考えられてきた。 そこで2022年に殷らにより、高分解能赤外線分光器を用いることで、連続光である背景光が暗く見えることを利用し、ダークマターの崩壊で生成される線スペクトルを直接検出または制限する新しい手法が提案された(Bessho, Ikeda, Yin, 2022、図1参照)。

図1:高分解能赤外線分光器がダークマター探索で役立つ仕組み。ほとんどの光は分光され暗く見えるが、ダークマター由来の光はその影響を受けないため、検出が容易になる。(©殷文)

3. 研究の詳細

本研究グループは、近赤外線高分散分光器WINEREDを用いて、矮小楕円体銀河というダークマターが高密度に存在する天体を対象に実観測実験を行うことで、この手法の有効性を実証した。

1. 観測装置・観測対象

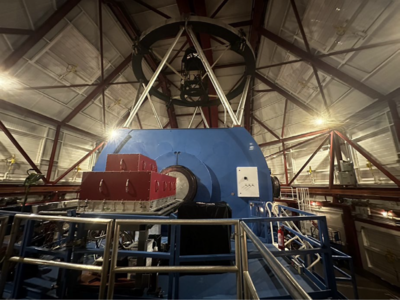

• WINEREDは、東京大学と京都産業大学が中心となって開発した近赤外線高分散分光器であり、南米チリのマゼラン望遠鏡(口径6.5m)に搭載されている(Ikeda et al, 2022, 図2参照)。WINEREDは高い透過率(最大50%)や高い波長分解能(波長を1/28000に分解することが可能)を有している。近赤外線領域において、現在世界一の感度を誇る装置である。

• 観測対象には、ダークマターが高密度で分布している矮小楕円体銀河Leo VとTucana IIを選定し、合計約4時間の露光観測を行った。

図2:マゼラン望遠鏡に搭載されているWINEREDの写真 ©神山宇宙科学研究所

2. 観測データの取得と解析

• 観測中は、光学系の安定性確保、大気放射光線(夜光など)、黄道光の影響を低減するため、天観測対象と暗い空の間で望遠鏡を交互に動かす『ノッディング法』を使用し、背景放射を徹底的に除去した。

• 相対速度により、波長が変化する現象であるドップラー効果を考慮し、異なる相対速度を持つ複数の矮小銀河のデータを駆使し、地球側に起因する系統的な輝線放出/吸収を効果的に除去した。

• 銀河内でのダークマターの密度の広がりを示す理論モデルであるダークマター分布に関しては、不定性を含めた複数のものを使い、観測座標付近のダークマター数密度を導出した。

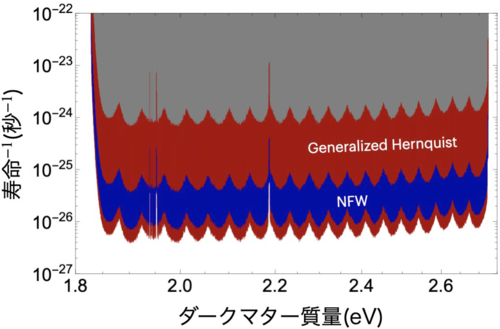

• 解析により、観測データ中に狭線(線スペクトル)の有意なシグナルが確認されなかった波長範囲における雑音レベルを用いて、ダークマターの寿命に関して極めて厳しい下限と光子との結合の厳しい上限を与えることができた(図3参照)。

3.得られた結果

図3:観測データから得られたダークマター寿命の下限を示す。異なる色はダークマター分布のモデル差異を表し、範囲はモデルの不確実性による。

• 図3から、1.8~2.7 eV付近の質量をもつダークマターが光子2体へと崩壊する場合、標準的なNavarro-Frenk-White (NFW)分布を用いるとダークマターの寿命は1025-26秒以上であることがわかる。これは宇宙の年齢である138億年の約107-8倍以上であり、また、ハッブル宇宙望遠鏡のデータ解析により得られた既存の上限などを塗り替える成果となった。

• 今回の発表したデータには含まれていないが、少数の波長域では、有意なシグナルと思われるものも得られており、今後の追観測やさらなる詳細解析において、その正体を明らかにしていく。

4. 研究の意義と波及効果

ダークマター研究への新展開

今回の成果は、これまで十分にカバーできていなかったeV質量帯のダークマター探索を大幅に進展させた。ダークマターの正体解明に向けて、赤外線分光という新たな観測手法や、素粒子物理学、宇宙物理学の理論検証実験に赤外線天文学における観測を用いる新たなアプローチの有効性を実証した意義は大きい。

天文観測装置の応用可能性

本研究で使用したWINEREDのような高感度の赤外線分光器は、マゼラン望遠鏡だけでなく、宇宙望遠鏡や他の地上大型望遠鏡にもすでに存在している。これらの分光器によるダークマター探索が同様に可能である。

多分野連携の進展

ダークマターの解明は素粒子物理、宇宙物理、天文学の交差領域であり、今後、観測から得られる知見をもとに理論的研究との相乗効果が高まることが期待される。今後はより高い感度の観測や複数の矮小楕円体銀河を組み合わせた総合的な解析、ダークマター探索に最適化した分光器の開発等が展望される。

論文情報

タイトル:First Result for Dark Matter Search by WINERED

著者名:Wen Yin, Taiki Bessho, Yuji Ikeda, Hitomi Kobayashi, Daisuke Taniguchi, Hiroaki Sameshima, Noriyuki Matsunaga, Shogo Otsubo, Yuki Sarugaku, Tomomi Takeuchi, Haruki Kato, Satoshi Hamano, and Hideyo Kawakita

雑誌名:Physical Review Letters

DOI:10.1103/PhysRevLett.134.051004

関連論文情報:

[1]T. Bessho, Y. Ikeda and W. Yin, "Indirect detection of eV dark matter via infrared spectroscopy," Phys. Rev. D 106 (2022) no.9, 095025 doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.106.095025

[2]Y. Ikeda et al, "Highly Sensitive, Non-cryogenic NIR High-resolution Spectrograph, WINERED" Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Volume 134, Issue 1031, id.015004, 39 pp. doi: 10.1088/1538-3873/ac1c5f

6. 補足説明

1. ダークマター:宇宙全体の質量の大部分を占めると考えられる目に見えない物質。通常の光や電磁波の放出・反射はまだ観測されておらず、天体の動き、銀河の動きや重力レンズ現象などさまざまな観測データからその存在が間接的に証明されている。

2. 線スペクトル・輝線・線放出:物質が特定の波長で光を放出した際に生じる、スペクトル中の特徴的な線。熱輻射や我々が日常目にするような光は分光をすると「波」のような連続的スペクトルになるが、ダークマターや分子準位間の遷移による光は「バーコード」の様な離散的な線状になる。

3. 高分散赤外線分光器:赤外線を非常に細かい波長ごとに分解して観測する装置。これにより、スペクトルを精密に捉えることができる。その性質上、連続的スペクトルは明るさが波長方向へ分散されるため暗く見えてしまうが、線スペクトルは暗くならない。

4.アクシオン:仮説上の素粒子で、ダークマターの有力な候補の一つ。非常に質量が軽く、通常の物質との相互作用が極めて弱い。ダークマターが宇宙の始まりであるインフレーションをも誘発させたという「ALP Miracle」シナリオや40年ほど前までに主流であった初期宇宙の熱いプラズマの一部がそのまま残りダークマターを説明するホットダークマターシナリオなどがeV付近の質量を持つダークマターを予言する。後者は銀河形成理論と矛盾すると信じられてきたが、近年では例外が発見されている。

5.ドップラーシフト解析:光や音の波長が発生源の動きによって変化する現象を利用して、天体の速度や運動を解析する手法。本研究では、観測対象の銀河の静止系で解析を行うことで、地球付近由来の線放出の波長は異なるスペクトルになるが、銀河と相対的に静止しているダークマター由来のものは変わらないことを利用した。

6. 矮小楕円体銀河:小型で暗い銀河。ダークマターが特に高密度で存在していると考えられ、研究対象として注目されている。ダークマターのランダムな運動速度が小さいことが知られており、ランダム運動によるドップラー効果からの線スペクトルの広がりが無視できるため今回の観測対象となった。

7. ダークマター寿命:ダークマターが崩壊して別の粒子に変化するまでの時間のこと。寿命が長いほど、崩壊する確率が下がるため観測が難しくなる。

8. ダークマター分布:ダークマターが銀河の中でどのように分布しているかを記述する理論モデルで、理論的シミュレーションや星の観測データから推測された分布である。標準的なNavarro-Frenk-White (NFW)分布は、理論シミュレーションに動機づけられており、ダークマターが銀河中心部に集中し、外縁部に行くほど密度が下がるという一般的な特徴を有している。一方、Generalized Hernquist分布はさらに保守的な条件を仮定しており、異なるシナリオに対応したモデルの不定性を含め考慮することで観測結果の解釈の信頼性を確保している。

9. 大気輻射:地球の大気が熱を持つことにより放射する光や電磁波。冬の寒い日に地面からもやが立ち上る様子に近い。大気の輻射は主に赤外線の形で放射され、観測データにノイズとして影響を与えることがある。本観測における主要背景事象の一つ。

10. 黄道光:太陽系内に漂う微小な塵(宇宙塵)が太陽光を反射して生じる微かな光。例えば、都会の光が少ない山間部で観測すると、空に帯状の光が見えることがある。この光は天文学的な観測において背景ノイズとなる場合がある。本観測における主要背景事象の一つ。

問い合わせ先

<研究に関すること>

東京都立大学大学院 理学研究科

准教授 殷 文

TEL:042-677-2522

E-mail:wen[at]tmu.ac.jp

Homepage : https://particletheory.fpark.tmu.ac.jp

<報道に関すること>

東北大学大学院理学研究科

広報・アウトリーチ支援室

電話: 022-795-6708

E-mail:sci-pr[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2025年2月14日