お知らせ

- トップ

- お知らせ

巨大火山噴火と寒冷化の長期的な関係

~鍾乳石に閉じ込められた7千年前の雨水を分析~

本研究のポイント

● 沖縄・南大東島の鍾乳石に閉じ込められた約7千年前の雨水を分析し、当時の気温を定量的に復元。

● 連続する大規模火山噴火の後、数十年にわたり気温が約2℃低下していた。

● 火山噴火が気候変動に及ぼす影響が数年という短期間だけではなく、より長期的であったことを示唆し、火山活動と気候変動の関係を理解するための重要な手がかりを提供。

名古屋大学大学院環境学研究科の植村 立 准教授、Syed Azharuddin研究員らの研究グループは、東北大学大学院理学研究科の浅海 竜司 准教授、国立台湾大学との共同研究により、約7千年前の連続する大規模火山噴火イベントの後に数十年間にわたる寒冷化が起こっていたことを明らかにしました。

研究チームは、過去の火山噴火と気候変動の関係を解明するため、沖縄県南大東島の鍾乳石を分析しました。鍾乳石には、過去の降水が微量の液体のまま保存されています。独自の分析手法により、当時の降水の同位体を測定し、気温や降水量を復元しました。その結果、連続する大規模火山噴火の後、数十年スケールで気温が約2℃低下したことが確認されました。

本研究は、現在の気象現象でも議論が続く数十年規模の気候変動のメカニズムを解明し、火山活動と気候変動の関係を定量的に理解するための重要な手がかりとなります。

本研究成果は2025年2月12日(日本時間)付の国際科学雑誌『Communications Earth & Environment』に掲載されました。

研究概要

気候は年々変動するだけでなく、数十年スケールで周期的に見える変動を示すことが知られています。特に、大西洋の海水温の変動(AMO注1))はその代表例とされていますが、この変動が海洋の内部的な動きによるものなのか、大規模火山噴火などの外的要因によるものなのかは未解明のままです。

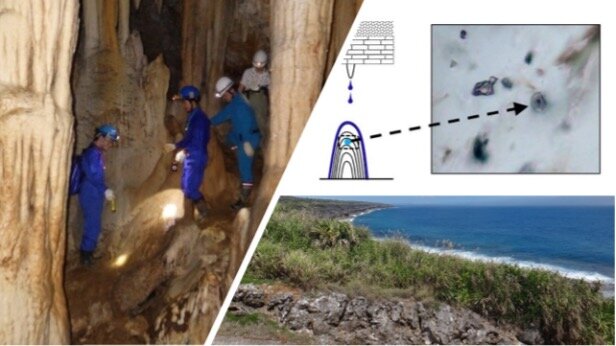

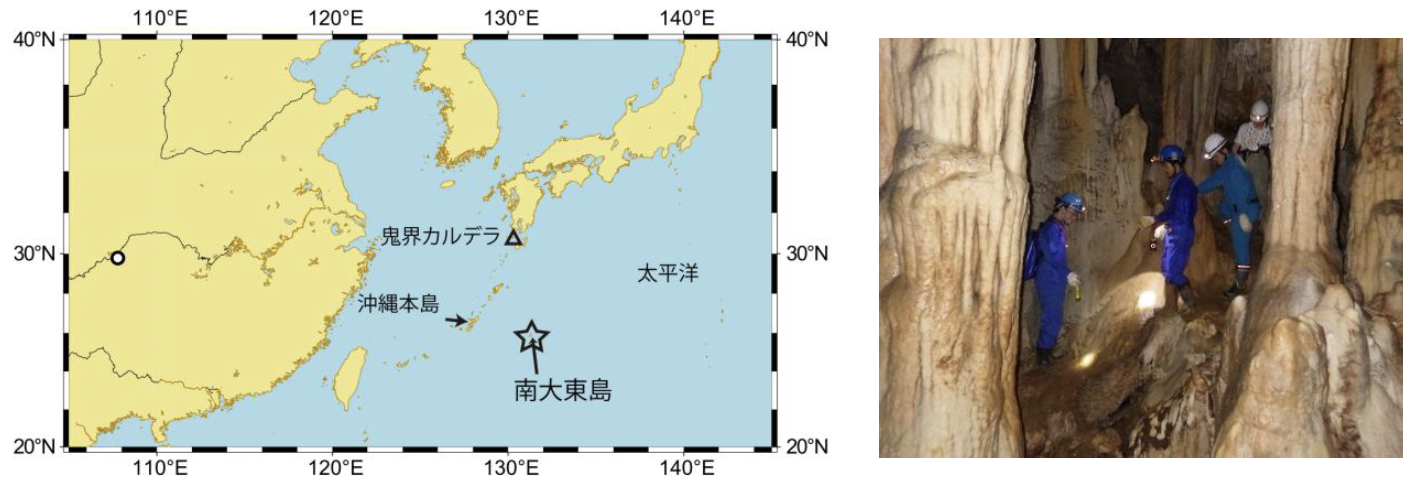

図1:南大東島の位置と鍾乳洞

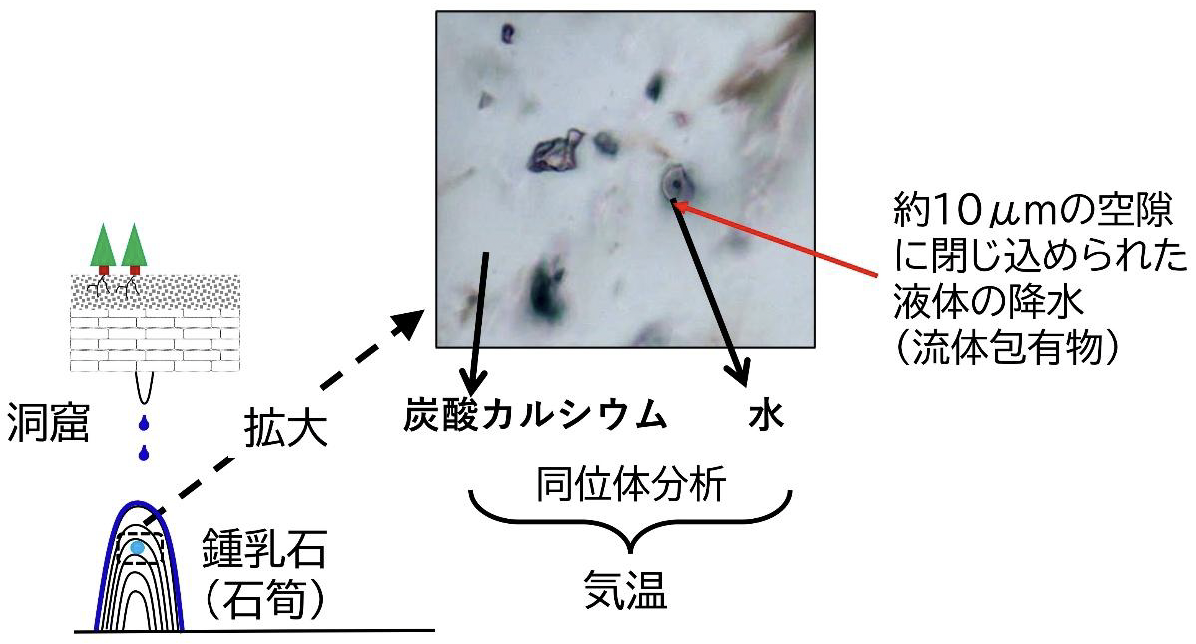

本研究では、沖縄県南大東島の洞窟で採取した鍾乳石(石筍)を試料として用いました。この石筍には、過去の降水が「流体包有物」として微量の液体のまま保存されています。独自の高感度分析手法を用いて、この微量の水に含まれる酸素・水素の安定同位体比を測定し、さらに鍾乳石の酸素同位体を分析することで、過去の気温を推定しました。(図2)

図2:鍾乳石と内部に保存された雨水

(顕微鏡写真:JAMSTEC 吉田健太氏提供)

この石筍は放射性同位体年代測定(ウラン-トリウム年代)により、約7,300〜6,400年前に成長していたことが分かりました。北極や南極のアイスコアから推定された火山噴火データと比較すると、この時期は噴火が特に活発で、大規模な噴火が複数回発生していました。特に約7180年前の噴火は、過去1万年間で最大級(近代最大級のタンボラ噴火の7倍の規模)と推定されています。さらに、鬼界カルデラの巨大噴火もほぼこの時期に起こっており、アイスコアの火山シグナルと対応する可能性が高いと考えられます。

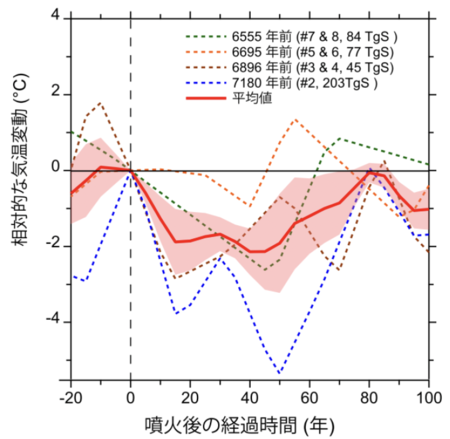

この時代の噴火は、巨大噴火の後に複数の大規模噴火が続く「噴火クラスター」が4回ありました。本研究の鍾乳石の分析から、複数の噴火イベントを平均すると、噴火後40年間ほどかけて約2℃の寒冷化が起こり、その後70〜90年後に気候が回復する傾向があることがわかりました(図3)。

さらに、石筍から推定された気温変動はグリーンランドのアイスコアの気温変動記録と調和的であり、北大西洋と西太平洋の間に気候のつながり(テレコネクション)が存在していた可能性を示しています。

通常、火山噴火によるエアロゾルが気候に与える直接的な影響は数年程度と考えられています。しかし、本研究で明らかにされた数十年スケールの変動は、単なる短期的な影響では説明できません。連続する大規模火山噴火が寒冷化傾向を支える形で作用し、その結果、数十年にわたり気候に影響を及ぼして寒冷化が持続された可能性が示唆されました。

図3:巨大噴火開始後の相対的な気温変動

成果の意義

近年、過去200年間程度の気象データに基づき、大西洋での数十年規模の気候変動(AMO)が活発に議論されています。特に、連続する火山噴火がその要因の一つとする研究報告が増加しています。

本研究は、気象観測が存在しない時代の巨大噴火と気候変動の関係を、鍾乳石を用いた新たな手法で明らかにしました。この研究成果は、数十年単位の気候変動が海洋循環に内在する周期性の結果であるのか、または火山噴火等の外的要因によって偶然形成された40~90年の変動であるのか、という問いに、新たな視点を示すものです。また、この成果は、将来の気候モデルにおける火山噴火の長期影響の予測精度向上や、火山噴火が地球環境に及ぼす影響の評価に貢献することが期待されます。

本研究は、2020年度から始まった日本学術振興会の科学研究費助成事業(基盤A 代表者 植村 立 JP20H00628)『洞窟内での鍾乳石コア掘削による最終氷期以降の日本の気候変動の解明』をはじめとして、科学研究費助成事業(JP15H01729, JP17KK0012, JP26707028)等の支援のもとで行われたものです。

用語説明

注1. AMO(Atlantic Multidecadal Oscillation):大西洋の表面海水温が数十年単位で変動する現象。近年の研究では、AMOは単なる海洋内部の自然変動ではなく、火山噴火などの外部要因によって強く影響を受ける可能性が指摘されている。そのため、AMOを周期的な振動とみなすのではなく、変動として捉えるべきだという視点から、AMV(Atlantic Multidecadal Variability)という用語が提案されている。

論文情報

雑誌名:Communications Earth & Environment

論文タイトル:Multidecadal hydroclimate responses to volcanic forcing in the Mid-Holocene

著者: Syed Azharuddin*(名古屋大), 大嶺佳菜子(琉球大), 眞坂昴佑(琉球大), 浅海竜司(東北大), Mahjoor Ahmad Lone(国立台湾大), Yu-Chen Chou(国立台湾大), Chuan-Chou Shen(国立台湾大), 植村 立*(名古屋大)

(*責任著者)

DOI:10.1038/s43247-025-02047-0

問い合わせ先

<研究に関すること>

東北大学大学院理学研究科地学専攻[web]

准教授 浅海 竜司(あさみ りゅうじ)

TEL:022-795-6616

Email:ryuji.asami.b5[at]tohoku.ac.jp

<報道に関すること>

東北大学大学院理学研究科

広報・アウトリーチ支援室

TEL:022-795-6708

Email:sci-pr[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2025年2月17日