お知らせ

- トップ

- お知らせ

火星表層に水が保持される理由の一端を解明

吸着性の高い粒子が水を安定的に保持

発表のポイント

● 火星全球気候モデル(注1)に浅部地下への水輸送過程を組み込み、有人探査に向けての重要な知見となる火星表層の水分布を推定しました。

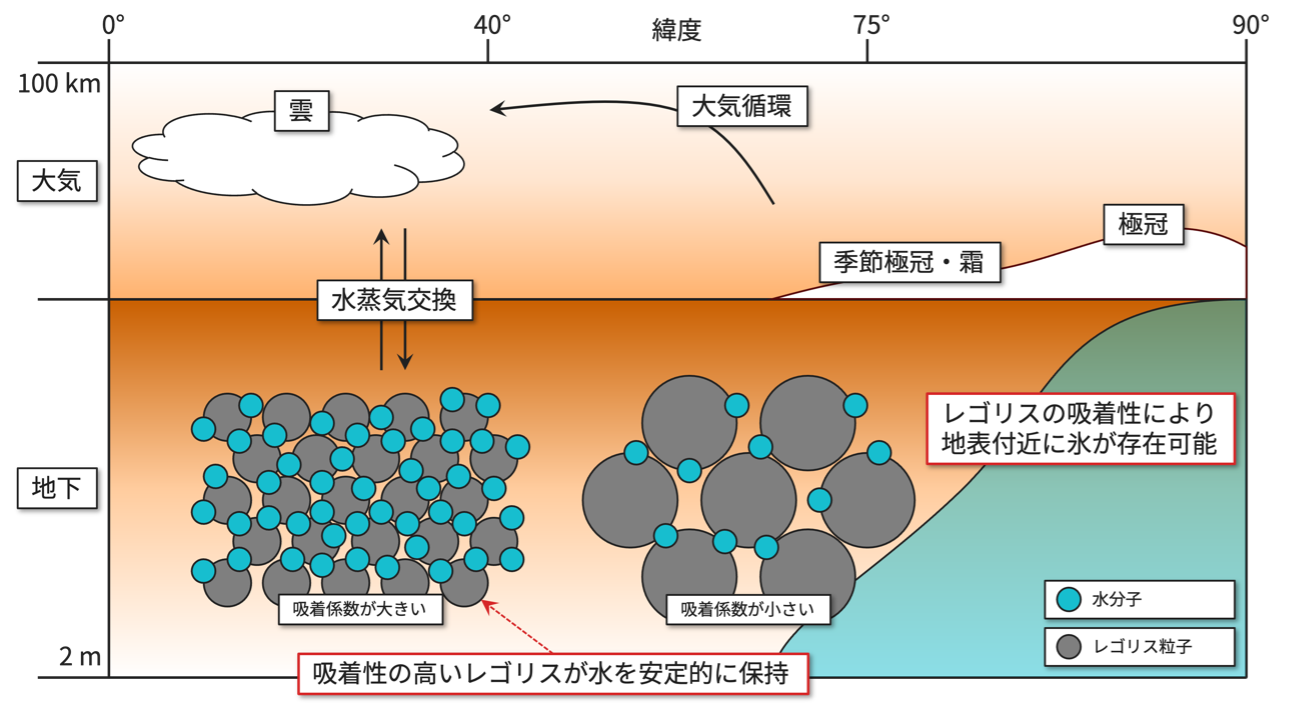

● 塵や砂などから成り火星の表層を覆う吸着性(注2)の高い堆積層(レゴリス)(注3)粒子が水を安定的に保持し、吸着係数(注2)の全球的なばらつきが地下水分布の不均一をもたらすことを示しました。

● レゴリスの吸着性が水の拡散速度を低下させることにより、火星の水の歴史において長期的な水の保持に寄与していることを示唆しました。

概要

人類の到達を見据えた今後の火星探査において、利用可能な表層の水分布を把握することは非常に重要です。また、火星の水環境の形成を理解することは、火星がかつての温暖・湿潤な環境から現在の寒冷・乾燥な環境に至った変遷のメカニズムを解明する鍵となります。

東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻の古林未来 大学院生と黒田剛史 助教らの研究グループは、火星全球気候モデル内にレゴリスの物理特性(ここでは吸着性など)が緯度によって不均一であることを考慮した地中水拡散モデルを新たに開発し、地下2mまでの水分布を推定しました。その結果、吸着性の高いレゴリスが豊富な吸着水を安定的に保持し、火星周回機で観測された水素分布は吸着係数の全球的なばらつきによって定性的に説明できることが示唆されました。さらに、中・高緯度においては、レゴリスの吸着性が氷を地表付近に保持する役割を果たすことを明らかにしました。本研究が示した吸着性の高いレゴリスが地中水蒸気の拡散速度を低減させる働きは、火星の水環境変遷における重要な要素であり、長期的な水の保持に寄与した可能性があります。

本研究成果は、2025年2月25日に科学誌Journal of Geophysical Research: Planetsに掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

火星は月に続く有人探査のターゲットとして注目されています。探査のエネルギー確保や生命維持の観点から、利用可能な表層の水分布の推定は重要な課題です。また、生命を育む惑星環境の形成には水が不可欠です。火星が液体の海を持つ温暖で湿潤な環境から、寒冷で乾燥した環境へと進化してきたメカニズムを理解することは、生命を育み、維持する惑星環境の条件を探すために非常に重要です。これまで火星の地下水分布を推定するモデリング研究では、レゴリスの物理特性が全球一様だと仮定されてきました。一方で、周回機や着陸機の観測によって火星のレゴリスが全球的に非一様な物理特性を持つことを示唆しています。また、これまでの室内実験によりレゴリスの吸着係数が保水能力に大きく影響を及ぼすことが示されていました。

今回の取り組み

東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻の古林未来 大学院生と鎌田有紘 特任研究員、黒田剛史 助教、寺田直樹 教授らの研究グループは、火星全球気候モデル内に全球的に不均一に分布するレゴリスの粒径や空隙率(注4)、吸着係数を考慮した地中水拡散モデルを新たに開発し、火星の地下2 mまでの水分布を推定しました。その結果、吸着性の高いレゴリスが豊富な吸着水を保持することが分かりました(図1)。これまで、中・低緯度で観測された水素量は氷としては安定して存在できないことが知られていましたが、本研究はその水素の一部が吸着水として安定して存在することを明らかにしました。また、観測された水素分布と、場所によって吸着係数が不均一であるという仮説をもとにした本モデルでの理論値が定性的に一致したことにより、この水素分布の成因が吸着係数の不均一性によって一部が説明されることを示唆しました。さらに火星の中・高緯度において、吸着性の高いレゴリスが地表付近に氷を保持し、地中水蒸気の拡散速度を低下させる役割を果たすことを明らかにしました。

本研究では、火星表層の水分布の推定において、吸着ならびに火星レゴリスの不均質性を考慮に入れることの重要性を提示しました。さらにレゴリスの吸着性による地中水蒸気の拡散速度の低下が、火星の水環境変遷にとって重要となる長期的な水の保持に寄与している可能性を示唆しました。

今後の展開

現在、世界各国で多数の火星探査プロジェクトが進行中であり、今後も日本主導の火星衛星探査プロジェクト「MMX(Martian Moons eXploration)」や、宇宙航空研究開発機構(JAXA)も参加する国際火星探査計画「MIM(Mars Ice Mapper)」の打ち上げが予定されています。本研究で開発された地中水拡散モデルは、火星周回機・着陸機との今後の相補的な研究により、地下水マップの作成に大きく貢献することが期待されます。さらに、この地中水拡散モデル計算を火星の形成初期から現在、地表からマントル付近に至るまで時間的・空間的に拡張することで、火星表面から失われる過程で地下へ移動したと考えられる水の行方を解明することが見込まれます。

図1. 火星表層の地中水拡散モデルおよび結果の概略図。本研究により、吸着性の高いレゴリスが水を安定的に保持し、吸着係数のばらつきが地下水分布の不均一をもたらすことが示された。さらに、レゴリスの吸着性が中・高緯度において氷を地表付近に保持する役割を果たすことが明らかになった。

謝辞

本研究はJST創発的研究支援事業(JST FOREST Program Grant Number: JPMJFR212U)、日本学術振興会科学研究費助成事業(JSPS KAKENHI Grant Number: JP19H00707, JP22H00164, JP23K13166, JP24KJ0435)、令和6年度地球シミュレータ公募課題、環境・地球科学国際共同大学院プログラム(GP-EES)の支援を受けて行われました。

用語説明

注1. 火星全球気候モデル:火星の大気・表層における比較的大きな気象現象を三次元空間で再現する数値モデル。

注2. 吸着性、吸着係数:本研究における吸着とは、分子間力によって水分子がレゴリス粒子の表面に物理的に捕捉される現象を指す。吸着性とは、レゴリスが水分子を吸着する能力のこと。吸着係数とは、吸着のしやすさを表す指標のこと。吸着された水のことを吸着水と呼ぶ。

注3. レゴリス:惑星の表面を覆う堆積層。主に塵(ちり)や砂、破砕された岩石から構成される。

注4. 空隙率:レゴリスの総体積に対する隙間の体積の割合。

論文情報

タイトル:Large water inventory in a highly adsorptive regolith simulated with a Mars global climate model

著者: Mirai Kobayashi*, Arihiro Kamada, Takeshi Kuroda, Hiroyuki Kurokawa, Shohei Aoki, Hiromu Nakagawa, and Naoki Terada

*責任著者:東北大学大学院理学研究科 大学院生 古林 未来(こばやし みらい)

掲載誌:Journal of Geophysical Research: Planets

DOI:10.1029/2024JE008697

問い合わせ先

<研究に関すること>

東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻[web]

大学院生 古林 未来(こばやし みらい)

TEL: 022-795-6734

Email: mirai.kobayashi.r3[at]dc.tohoku.ac.jp

東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻[web]

助教 黒田 剛史(くろだ たけし)

TEL:022-795- 6536

Email:tkuroda[at]tohoku.ac.jp

<報道に関すること>

東北大学大学院理学研究科

広報・アウトリーチ支援室

TEL:022-795-6708

Email:sci-pr[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2025年2月26日