お知らせ

- トップ

- お知らせ

陸上植物の共通祖先で獲得された幹細胞形成メカニズム

コケ植物の原始的分裂組織からわかった植物幹細胞の進化

発表のポイント

● ただ一つの幹細胞を含む原始的分裂組織をもつコケ植物に1細胞解析技術を適用し、幹細胞だけで働く遺伝子を網羅的に明らかにしました。

● 幹細胞になる細胞では特異的にサイトカイニン(注1)が合成され、その結果として転写因子ESR(注2)が働くことによって幹細胞が形成されることがわかりました。

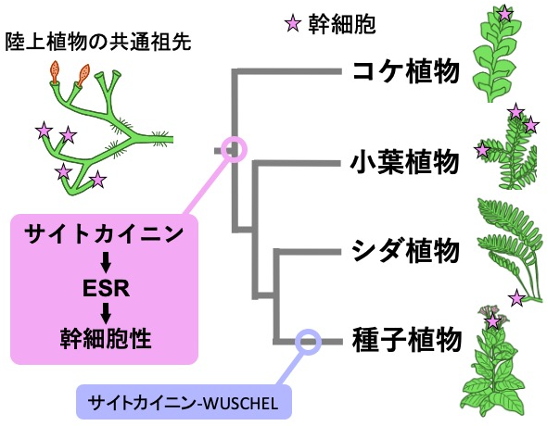

● この経路は、陸上植物の共通祖先で生まれた幹細胞を作る仕組みであることがわかりました。

概要

幹細胞は多細胞生物の成長の要となる細胞であり、動植物を問わず盛んに研究されています。植物の幹細胞は分裂組織に存在し、葉や茎を作るもとになります。しかし、植物の幹細胞がどのように進化したのかは不明でした。

東北大学大学院生命科学研究科の秦有輝助教、経塚淳子教授らは、原始的な分裂組織をもつコケ植物の幹細胞で発現する遺伝子を網羅的に解析しました。その結果、植物ホルモンであるサイトカイニンが転写因子ESRを誘導することで細胞が幹細胞となることを初めて明らかにしました。この幹細胞形成メカニズムは陸上植物の共通祖先で進化し、現在まで保存されてきた仕組みであると考えられます。本研究成果は様々な植物に適用可能な幹細胞誘導法や幹細胞の調節を介した有用形質の改良などにつながると期待されます。

本研究の成果は、2025年3月5日にDevelopmental Cell誌に掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

陸上植物は今からおよそ5億年前に、水中生活をする藻類の一部が陸上に進出することで進化しました。藻類の段階ではよく似た細胞が繋がってできた単純な構造をしていましたが、陸上進出に伴って複雑で立体的な構造を形成する能力を獲得し、重力や乾燥に晒される陸上環境に適応していったと考えられています。この進化において不可欠だったのが、様々な種類の細胞を生み出す多能性幹細胞(以下、単に幹細胞と呼びます)を備えた分裂組織の進化です。幹細胞は多細胞生物の成長の要となる細胞であるとともに、特定の組織や器官を人為的に作り出す技術の開発にもつながるため、動植物を問わず盛んに研究されています。そして陸上植物の共通祖先で獲得された分裂組織の幹細胞は、その後すべての植物系統で受け継がれ、葉や花器官などをはじめとする多様な形態形成を支えるに至りました。しかし、陸上植物の共通祖先において幹細胞がどのように進化したのか、そして異なる植物の系統間で保存された幹細胞形成メカニズムが存在するのかはよくわかっていませんでした。

今回の取り組み

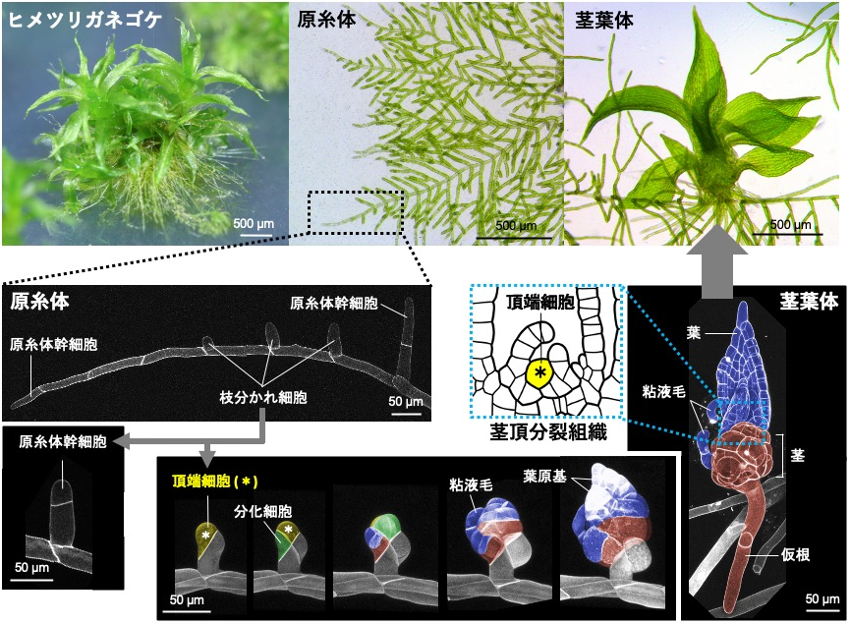

本研究では、陸上植物の系統の最も基部で分岐し、原始的な形質を多く残すコケ植物の幹細胞に着目しました。多数の幹細胞を含む大型の分裂組織をもつ種子植物とは異なり、コケ植物は頂端細胞と呼ばれるたった一つの幹細胞を含んだ原始的なタイプの分裂組織を有しています。さらに、今回の研究で用いたモデルコケ植物・ヒメツリガネゴケは、細胞が一列に繋がってできた原糸体と呼ばれる組織を最初に形成します(図1)。原糸体の先端には原糸体細胞のみを生み出す(多能性をもたない)原糸体幹細胞があり、原糸体組織を拡大していきます。しかし、やがて一部の細胞が多能性幹細胞である頂端細胞へと転換し、茎と葉をもつ茎葉体が形成されます。頂端細胞には規則的な斜め分裂を繰り返す特徴があり、水平な分裂面をもつ原糸体幹細胞とは明確に区別できます。そのためヒメツリガネゴケは、植物が陸上に進出する前の単純な構造から、多能性幹細胞が形成されて陸上植物らしい複雑な構造が発達していく仕組みの進化を調べる上で格好の研究材料です。

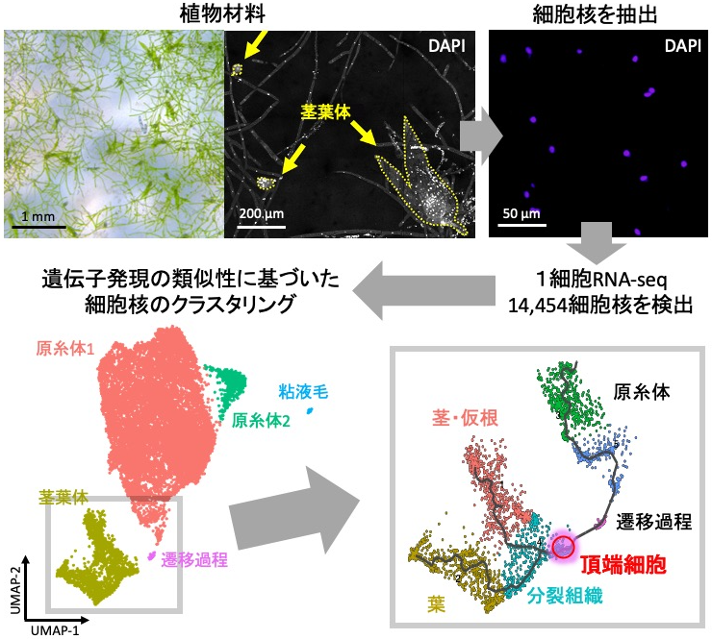

細胞を頂端細胞たらしめる仕組みを明らかにするため、まずヒメツリガネゴケの頂端細胞ではどのような遺伝子が働いているのかを調べました。近年開発された、1細胞RNA-seq解析と呼ばれる1細胞単位の解像度で全遺伝子の発現状態を調べることができる手法をヒメツリガネゴケに適用しました(図2)。これにより原糸体の細胞から、頂端細胞になろうとしている細胞、頂端細胞自身、そして隣接する分化しつつある細胞や、葉の細胞、茎の細胞といった、頂端細胞周辺の主要な発生段階の全細胞種について、網羅的な遺伝子発現データが得られました。このデータを詳しく分析したところ、頂端細胞ではサイトカイニン合成酵素LONELY GUY (LOG) 遺伝子が特異的に発現しており、サイトカイニンが強く働いていることがわかりました(図3)。一方でオーキシン応答に関わる遺伝子や、形態形成を制御すると考えられる転写因子、細胞壁の合成に関わる遺伝子などの発現は低く抑えられており、これらの遺伝子は頂端細胞に隣接する分化過程の細胞で活性化されることもわかりました。サイトカイニンとオーキシン応答の分布は被子植物の茎頂分裂組織とよく似ており、コケ植物と被子植物の幹細胞の間に高サイトカイニン・低オーキシン応答という共通の特徴があることを示しています。

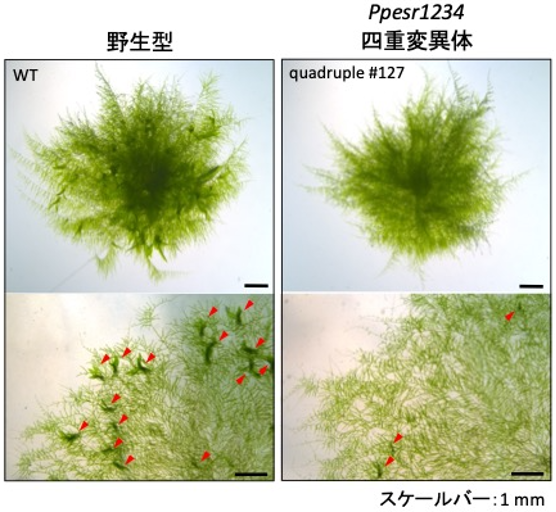

続いて、頂端細胞においてサイトカイニンの下で働く仕組みに着目しました。まず通常のRNA-seq解析によりサイトカイニンによって発現が上昇する遺伝子を網羅的に同定しました。そしてその中から、1細胞RNA-seq解析の結果をもとに頂端細胞で特異的に発現している遺伝子を絞り込みました。細胞の遺伝子発現状態の司令塔である転写因子をコードするものに着目したところ、AP2/ERFファミリーに属するENHANCER OF SHOOT REGENERATION 1 (ESR1) に近縁な遺伝子が複数見出されました。そこでこれらの遺伝子(PpESRs)の機能欠失変異体を作出したところ、変異体では頂端細胞の形成が野生型と比べて顕著に遅れることがわかりました(図4)。また、サイトカイニンを野生型に添加すると頂端細胞の形成が促進されますが、変異体ではサイトカイニンを添加しても依然として頂端細胞形成の遅れが観察されました。

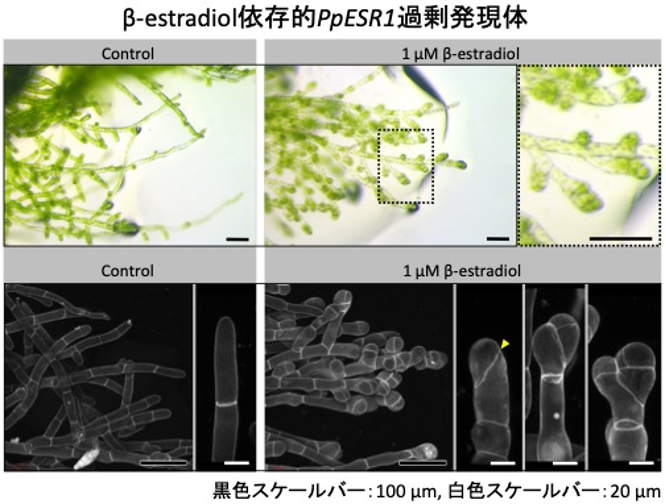

これらの結果は、PpESRsがサイトカイニンの下流で頂端細胞の形成を促す機能を持つことを示しています。さらに、PpESR1を原糸体組織で異所的に過剰発現させる実験を行ったところ、驚くべきことにほぼ全ての原糸体幹細胞が頂端細胞に特徴的な斜め分裂を起こし、初期の茎葉体によく似た構造が形成されました(図5)。したがって、PpESR1は単独で過剰発現するだけで原糸体幹細胞を頂端細胞様に転換できることがわかりました。ESR1は、被子植物でも茎頂分裂組織の形成や維持に関わることが知られています。シロイヌナズナではサイトカイニンによって発現誘導され、カルスからの茎頂分裂組織の形成を促進します。したがってサイトカイニン-ESR経路は、コケ植物と被子植物の共通祖先、すなわち陸上植物の共通祖先で獲得され、それ以来保存されてきた幹細胞形成メカニズムであると考えられます(図6)。

今後の展開

ESRがどのようにして幹細胞形成を促進するのかはまだよくわかっていません。また種子植物ではその一生のほとんどが2倍体(胞子体)世代ですが、コケ植物では1倍体(配偶体)世代が多くを占め、茎頂分裂組織も1倍体世代に形成されます。したがって、幹細胞を備えた分裂組織は初めに1倍体世代で、ついで2倍体世代で獲得されたと考えられます。このような違いにもかかわらず、幹細胞の形成を促進する共通のメカニズムが存在することは、2倍体世代の分裂組織は1倍体世代の分裂組織の遺伝的プログラムの一部を転用することで進化したことを示唆しています。今後サイトカイニンおよびESRの機能を様々な系統に属する植物種で詳しく調べることで、2倍体世代の分裂組織がどのように進化したのか、また陸上植物が幹細胞を作り出すしくみにどのような共通のルールがあるのかを明らかにできると考えられます。これらの知見は、幅広い系統の植物種に適用できるユニバーサルな幹細胞誘導法の確立につながるものと期待されます。

一方で、被子植物における幹細胞のマスター制御因子とされるWUSCHEL関連転写因子(注3)などは、基部陸上植物においては幹細胞の形成や維持に関与せず、種子植物のもつ複数の幹細胞を備えた大型の分裂組織の進化に関わった可能性が示唆されています。今回浮かび上がってきたサイトカイニン-ESR経路に種子植物の分裂組織で働く幹細胞制御因子がどのように統合されていったのかを明らかにすることで、複数の幹細胞をもつ大型の分裂組織が進化したメカニズムを明らかにできると考えられます。分裂組織の幹細胞の状態は葉や種子の数などの農業的に重要な形質に大きな影響を及ぼすため、これらの知見は有用作物の品種改良にも貢献すると期待されます。

図1. ヒメツリガネゴケの成長様式

頂端細胞(黄色)は原糸体幹細胞と異なり、斜め分裂を繰り返す。茎頂分裂組織の中に維持され続け、茎葉体を構成する全ての組織の源となる。

図2. 1細胞単位での遺伝子発現状態の同定とその細胞種ごとの分類

図3. サイトカイニン合成酵素LOGが頂端細胞で強く発現する

図4. ESR遺伝子の機能欠損変異体では頂端細胞の形成が遅れる

赤矢尻は茎葉体を示す。

図5. ESR遺伝子の過剰発現は原糸体幹細胞を頂端細胞様に転換する

黄矢尻は頂端細胞に特徴的な最初の斜め分裂を示す。

図6. 陸上植物の幹細胞形成メカニズムの進化

謝辞

本研究はJSPS科研費 23H05409, 20H05684, 17H06475, 17H06472, 20J20812, 23K19362の助成を受けたものです。1細胞RNA-seq解析は基礎生物学研究所 生物情報解析システムを利用して行われました。本論文は『東北大学2024年度オープンアクセス推進のためのAPC支援事業』によりOpen Accessとなっています。

用語説明

注1. サイトカイニン:植物ホルモンの一つ。細胞の増殖を促進し、茎と葉の形成を促進するほか、植物の成長において様々な機能をもつ。

注2. 転写因子ESR:AP2/ERFファミリーに属するタンパク質であり、カルスからの茎頂分裂組織の形成を促進する。

注3. WUSCHEL関連転写因子:被子植物で分裂組織の幹細胞維持に必須のタンパク質。茎頂ではサイトカイニンによって発現が促進される。

論文情報

タイトル:snRNA-seq analysis of the moss Physcomitrium patens identifies a conserved cytokinin-ESR module promoting pluripotent stem cell identity

著者: Yuki Hata, Nicola Hetherington, Kai Battenberg, Atsuko Hirota, Aki Minoda, Makoto Hayashi, and Junko Kyozuka*

*責任著者:東北大学大学院生命科学研究科 教授 経塚淳子

掲載誌:Developmental Cell

DOI:10.1016/j.devcel.2025.02.006

問い合わせ先

<研究に関すること>

東北大学大学院生命科学研究科、兼担 理学部生物学科[web]

助教 秦 有輝(はた ゆうき)

TEL: 022-217-5710

Email: yuki.hata.a8[at]tohoku.ac.jp

<報道に関すること>

東北大学大学院生命科学研究科広報室

高橋 さやか

TEL:022-217-6193

Email:lifsci-pr[at]grp.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2025年3月 6日