お知らせ

- トップ

- お知らせ

日本列島下の全マントル構造とマントル流れ場の高精度推定に成功

─大規模地震や火山噴火の根本理解に一歩─

発表のポイント

● 日本列島下の地表から核-マントル境界(深さ2889 km)までの全マントル3次元構造を初めて詳細に明らかにした。

● 新規開発した手法で、全マントル流れ場の高精度推定にも成功した。

● 千島弧(注1)で発生する巨大噴火は、マントル深部からの熱い上昇流が、沈み込んだプレートの穴を通って島弧マグマと混合することで発生していると考えられる。

概要

日本とその周辺地域では、複雑なプレート沈み込み帯が形成されており、大規模な地震や火山噴火が頻繁に発生しています。地震や噴火は地下構造と密接に関連していますが、従来の地下構造研究は上部マントル(深さ660 km以浅)に特化したものがほとんどで、下部マントル(深さ660~2889 km)も含めた全マントル構造の詳細な推定を行った研究はありませんでした。

東北大学大学院理学研究科 附属地震・噴火予知研究観測センターの豊国源知助教と趙大鵬教授、高田大輔大学院生(研究当時)の研究グループは、最先端の地下構造推定手法を用いて、本地域下の全マントル3次元構造を初めて高精度で推定しました。この結果、千島弧における巨大噴火は、マントル深部からエネルギー供給を受けて発生している可能性が見いだされました。

またマントルの流れを可視化できる手法を開発し、本地域下の全マントル流れ場も世界で初めて高精度で推定しました。この結果、本地域下に沈み込んだ太平洋プレートが、複数のブロックに分かれて間欠的に下部マントルに沈み込んでいることが明らかとなりました。

本成果は3月1日、米国地球物理学連合(AGU)の科学誌Journal of Geophysical Research: Solid Earthにオンライン掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

日本列島とその周辺地域は、複数のプレートが相互作用しあう、世界でも稀な複雑なプレート境界に位置しています。特に、太平洋プレートとフィリピン海プレートの沈み込みに伴い、大規模な地震や火山噴火が頻繁に発生しています(図1)。こうした現象を根本から理解するためには、地下3次元構造を詳細に知る必要がありますが、本地域下の地下構造を扱った先行研究は、主に上部マントル(深さ660 km以浅)に特化しており、下部マントル(深さ660~2889 km)も含めた全マントル構造の詳細な推定を行った研究はありませんでした。

今回の取り組み

趙教授と豊国助教の研究グループでは、全マントル3次元構造を詳細に調べることができる最新の「地震波トモグラフィー法(注2)」の開発を行ってきました。今回の研究ではまず、これまでに開発していた手法を適用し、本地域下の全マントル構造を初めて詳細に明らかにしました。さらに、「地震波速度異方性(注3)」を取り扱えるようプログラムを拡張し、本地域下の全マントル流れ場を世界で初めて詳細に可視化することに成功しました。

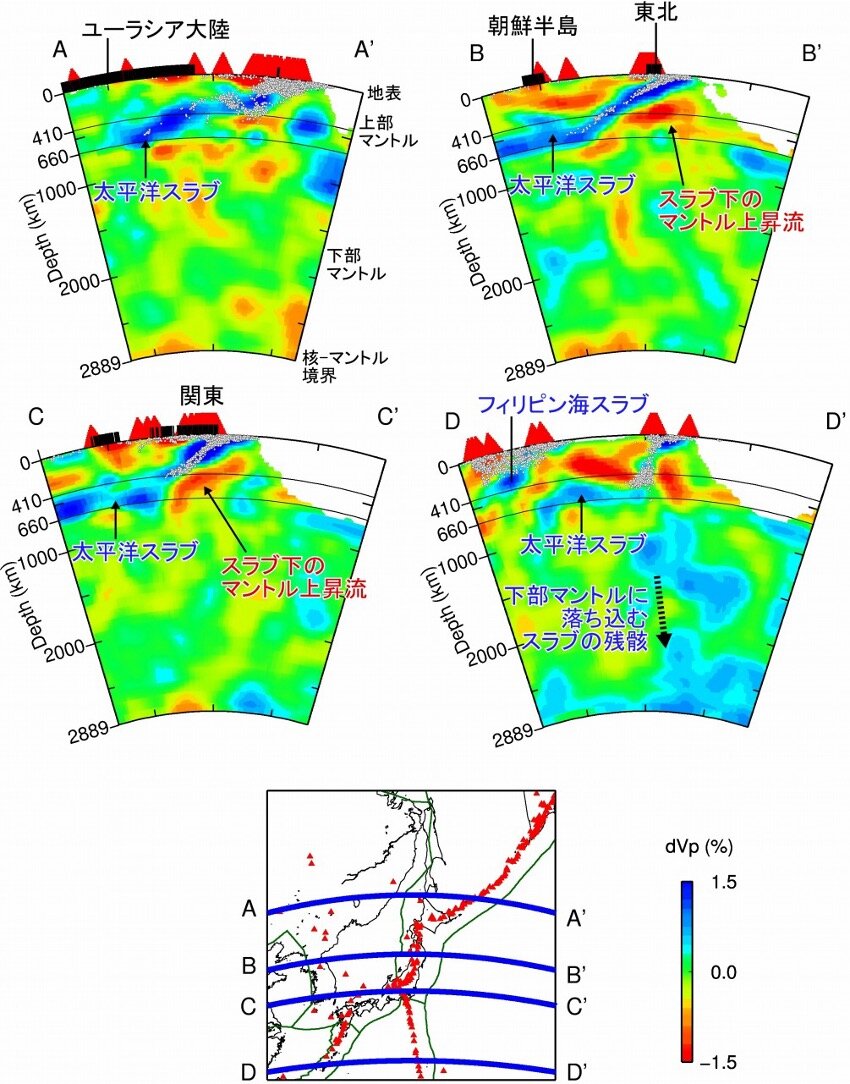

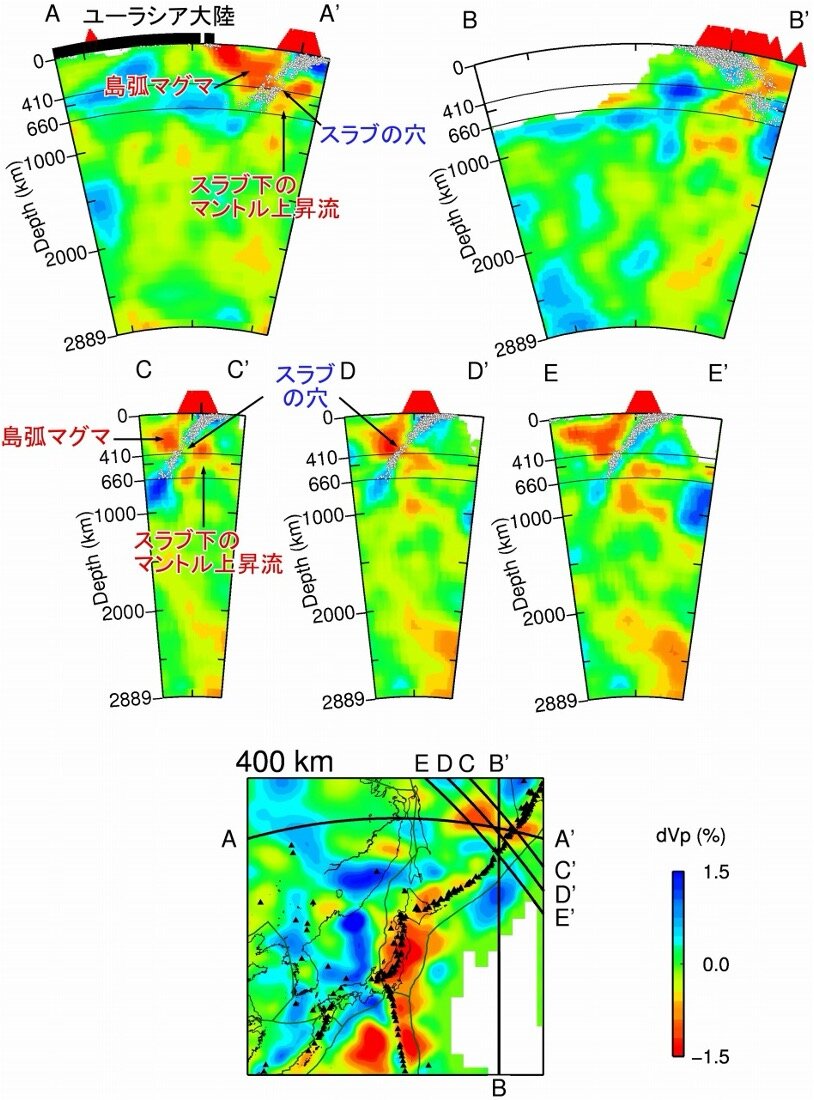

この結果、以下のような2点の新知見を得ました。まず、千島海溝や日本海溝から沈み込んでいる太平洋プレート(スラブ(注4))の下には、マントル深部からの上昇流が溜まっている様子が見いだされました(図2)。このような特徴は先行研究でも指摘されていましたが、地震波速度異方性まで考慮した本研究によって、その存在がより確定的となりました。次に、千島海溝から沈み込んだ太平洋スラブに、複数の穴が存在することが明らかとなりました。カムチャツカ半島のクリル湖火山等で、巨大噴火が発生している原因は、この穴を通して、マントル深部からの上昇流と島弧マグマが混合するためと考えられます(図3)。

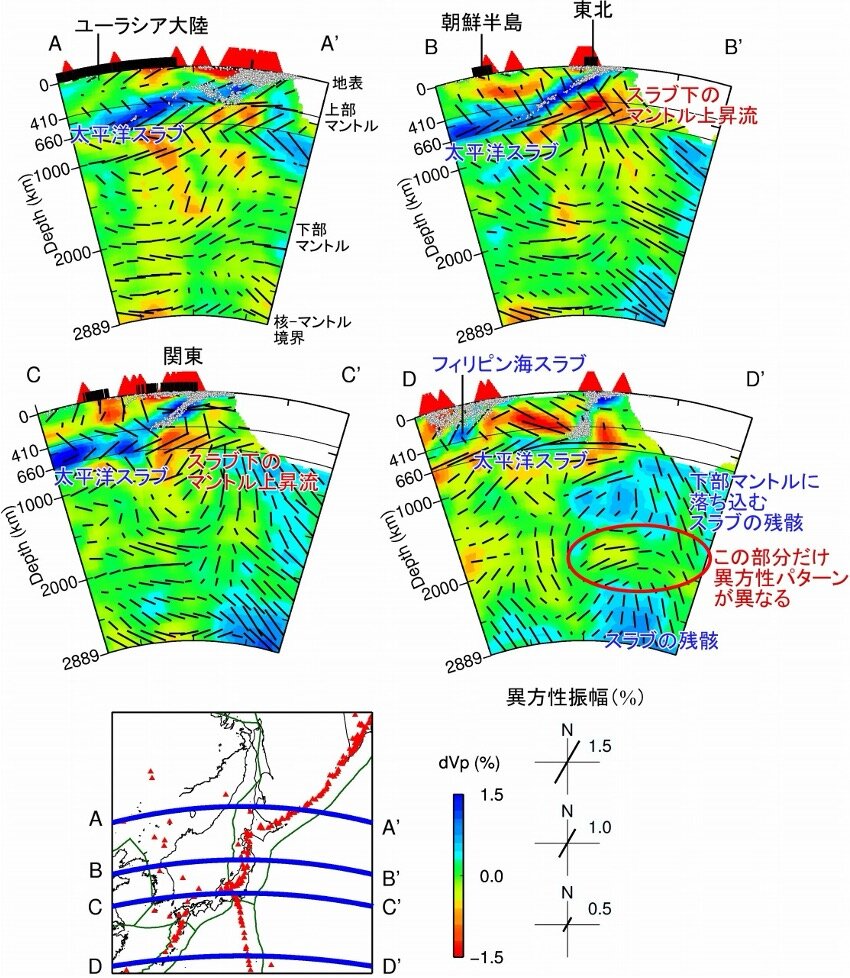

伊豆-小笠原海溝から沈み込んだ太平洋スラブは、深さ410~660 kmのマントル遷移層に一旦溜まったのち、下部マントルに落ち込んでいると考えられます。今回の研究により、下部マントルまで落ち込んだスラブが、少なくとも2つのブロックに分かれており、間欠的に落ち込んでいることが明確となりました(図4)。このような間欠的な落ち込みは、その反流であるホットプルームの上昇様式にも影響を与えている可能性があります。

今後の展開

このようにマントル深部で起きている現象は、地表付近で発生する地震・火山噴火と密接に関わっている可能性が高く、下部マントルまで含めた詳細な構造推定によって、地震・噴火現象の理解が大幅に進展すると期待されます。

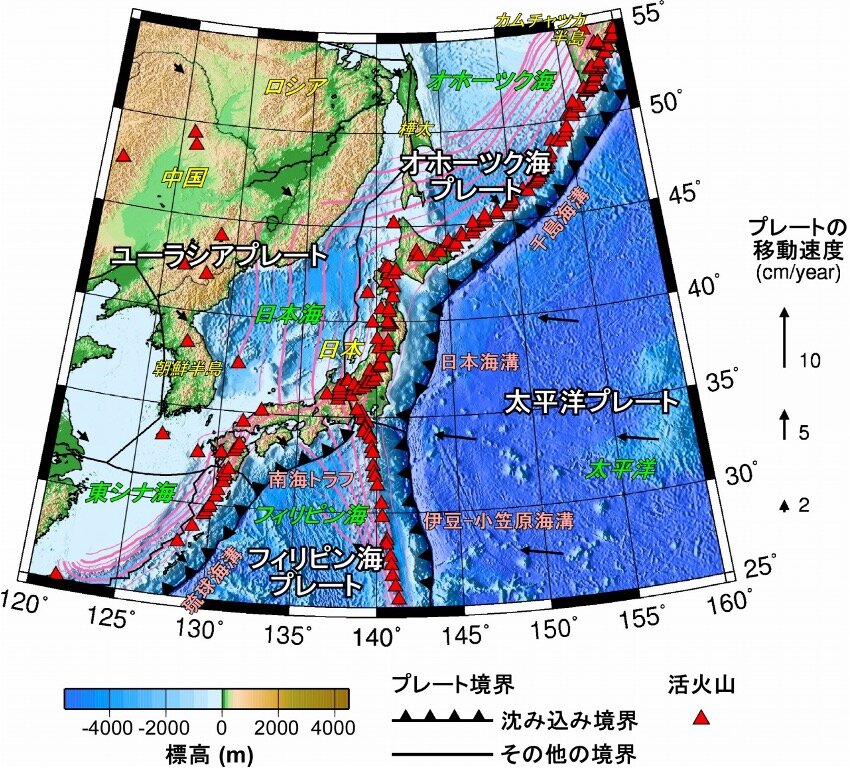

図1. 日本とその周辺地域。陸側のオホーツク海プレートとユーラシアプレートの下に、海側の太平洋プレートとフィリピン海プレートが沈み込んでいる。プレートが沈み込む境界と沈み込み方向を、鋸歯付きの黒太線で示した。▲は活火山。ピンク色の線は、沈み込んだ太平洋プレート(スラブ)の等深線を50 km間隔でプロットしたもの。

図2. 本研究の地震波トモグラフィー結果の4つの東西断面図。(a)ユーラシア大陸と北海道の北を通る断面。(b)朝鮮半島と東北地方を通る断面。(c)関東地方を通る断面。(d)南西諸島と伊豆-小笠原弧を通る断面。断面の位置は下の平面図に示す。▲は活火山、◯は断面から±1°(約111km)以内の範囲で発生した震源分布。沈み込む太平洋スラブやフィリピン海スラブが青色で、スラブの上と下にある熱いマントル上昇流が赤色で明瞭に見えている。

図3. カムチャツカ半島付近の千島沈み込み帯を通るトモグラフィー結果の5つの断面図。A-A'断面、C-C' 断面、D-D'断面には、沈み込んだ青色の太平洋スラブが深さ400 km付近で途切れ、スラブに穴が開いている様子が見える。断面の位置は下の平面図に示す。平面図には深さ400 kmにおけるトモグラフィー結果も表示しており、スラブの穴が赤色で見えている。▲は活火山、◯は断面から±1°の範囲で発生した震源分布。スラブの穴付近では地震発生数も少ない。

図4.地震波速度異方性も考慮したトモグラフィー結果の4つの東西断面図。(a)ユーラシア大陸と北海道の北を通る断面。(b)朝鮮半島と東北地方を通る断面。(c)関東地方を通る断面。(d)南西諸島と伊豆-小笠原弧を通る断面。断面の位置は下の平面図に示す。▲は活火山、◯は断面から±1°の範囲で発生した震源分布。異方性の振幅は棒の長さ、速度が速い方向(≒マントルの流れの方向)は棒の向きで示す。縦棒は南北方向、横棒は東西方向の流れ。D-D'断面では下部マントルに落ち込むスラブの残骸が、東西方向の流れ(赤丸部分)によって2つの部分に分かれていることが見て取れる。

謝辞

本研究は文科省科研費(課題番号JP22K03749, JP19H01996, JP23K22582)、および文部科学省による「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画(第3次)」の支援を受けて行われました。

用語説明

注1. 千島弧:島弧(とうこ)は、海溝の内側(大陸側)に形成される、弧状に島々がつらなった構造です。千島弧(ちしまこ)は、千島列島から北海道中央部にかけて延びる島弧です。

注2. 地震波トモグラフィー法:コンピュータで大量の地震波伝播時間のデータを処理することによって、地球内部の3次元地震波速度分布を求める方法です。その原理は医学分野のCTスキャンと同じです。周囲よりも高速度の地域を青色、低速度の地域を赤色で示します。高速度域は低温で硬い岩石、低速度域は高温で柔らかい岩石に対応します。

注3. 地震波速度異方性:地中のある場所の地震波速度が、地震波の伝播方向によって異なる現象です。マントル内部では、マントル対流等の流れに沿って、鉱物結晶の向きが揃うことでこのような現象が起きます。また通常は、流れに沿う方向に地震波速度が速くなります。よって、どの方向に地震波速度が速くなるかを調べることで、マントルの流れ場を可視化することができます。

注4. スラブ:沈み込んで地表から姿を消したプレートのことをこう呼びます。

論文情報

タイトル:Whole-mantle isotropic and anisotropic tomography beneath Japan and adjacent regions

著者: Genti Toyokuni, Dapeng Zhao, Daisuke Takada

*責任著者: 豊国 源知(東北大学大学院理学研究科 助教)

趙 大鵬 (東北大学大学院理学研究科 教授)

掲載誌:Journal of Geophysical Research: Solid Earth

DOI:10.1039/D4DT03018D

問い合わせ先

<研究に関すること>

東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター[web]

助教 豊国 源知(とよくに げんち)

Email:toyokuni[at]tohoku.ac.jp

<報道に関すること>

東北大学大学院理学研究科

広報・アウトリーチ支援室

TEL:022-795-6708

Email:sci-pr[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2025年3月 7日