お知らせ

- トップ

- お知らせ

115億光年かなたに"巨大渦巻"を発見

~世界最先端の望遠鏡で見えてきたモンスター銀河の素顔~

本研究のポイント

● 爆発的星形成銀河(モンスター銀河)はその星形成によって生み出される塵によって星からの光が遮られてしまい、内部構造や運動状態がよく分かっていなかった。

● ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡とアルマ望遠鏡による観測から、115億光年先の爆発的星形成銀河が高速で回転する巨大な渦巻銀河であることを発見した。

● この巨大渦巻銀河は水素ガスのネットワークである宇宙網からの大量のガス降着によって作られた可能性が示唆された。

研究概要

名古屋大学大学院理学研究科の梅畑 豪紀 特任助教(高等研究院 YLC教員)らの国際共同研究チームは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡とアルマ望遠鏡を用いて、115億光年先の宇宙に存在する爆発的星形成銀河(モンスター銀河)ADF22.A1が高速で回転する巨大な渦巻銀河であることを発見しました。

このような巨大渦巻銀河は宇宙網(コズミックウェッブ)からの豊富なガス流入によって星形成活動の燃料となるガス、そして高速で回転するための角運動量を得ていると考えられます。本研究によって宇宙で最も激しい星形成を行うモンスター銀河の正体の解明、さらに現在の宇宙に至る大質量銀河の進化の理解が進むと期待されます。 本研究成果は、国立天文台チリ観測所の松田 有一 助教、中西 康一郎 講師、伊王野 大介 准教授、東京大学大学院理学系研究科の河野 孝太郎 教授、東北大学大学院理学研究科の久保 真理子 助教らとの共同研究として2025年3月18日(日本時間)付天文学専門誌『欧文研究報告』に掲載されました。

研究の背景と内容

100億年以上昔の遠方宇宙には、私たちが住む天の川銀河と比較して数百から数千倍のペースで星を作る「爆発的星形成銀河」が存在していました。これらの銀河は「モンスター銀河」とも呼ばれ、その猛烈な星形成活動によって大量の塵(ダスト)を生成します。この塵は銀河内の星からの紫外線を遮ってしまい、その姿を隠してしまうため、長年にわたりその内部構造や運動状態を詳しく知ることができませんでした。

このような状況のもと、モンスター銀河の謎を解明する上で強力な手段として期待される望遠鏡が近年2つ登場しました。すなわち、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)とアルマ望遠鏡(ALMA)注1)です。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、近中間赤外線の電磁波を観測し、塵による減光の影響の比較的少ない波長で星からの放射をとらえることができます。一方、アルマ望遠鏡はミリ波・サブミリ波と呼ばれるより長い波長での観測を行い、吸収した紫外線によって暖められた塵からの放射を検出することで、塵に隠された星形成活動を明らかにします。さらに冷たい分子・原子ガスについてその分布や運動状態を調べることができます。

今回、研究チームはこの2つの世界最先端の望遠鏡を用いて、約115億光年先で銀河が群れ集まった領域である原始銀河団において最も明るいモンスター銀河 ADF22.A1をターゲットとして詳細な観測を実施しました。ADF22.A1はサブミリ波で非常に明るく、特に塵に隠された星形成活動が盛んであることが知られていましたが、どういう構造をしているのか、なぜ活発な星形成活動が起きているのかについては分かっていませんでした。

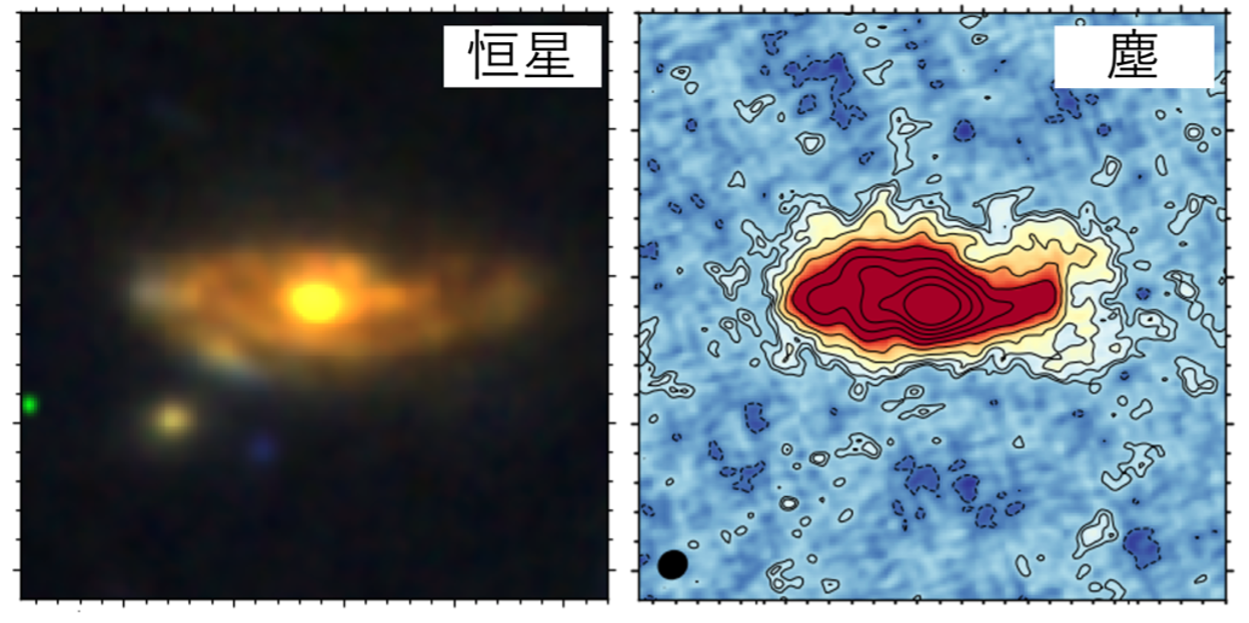

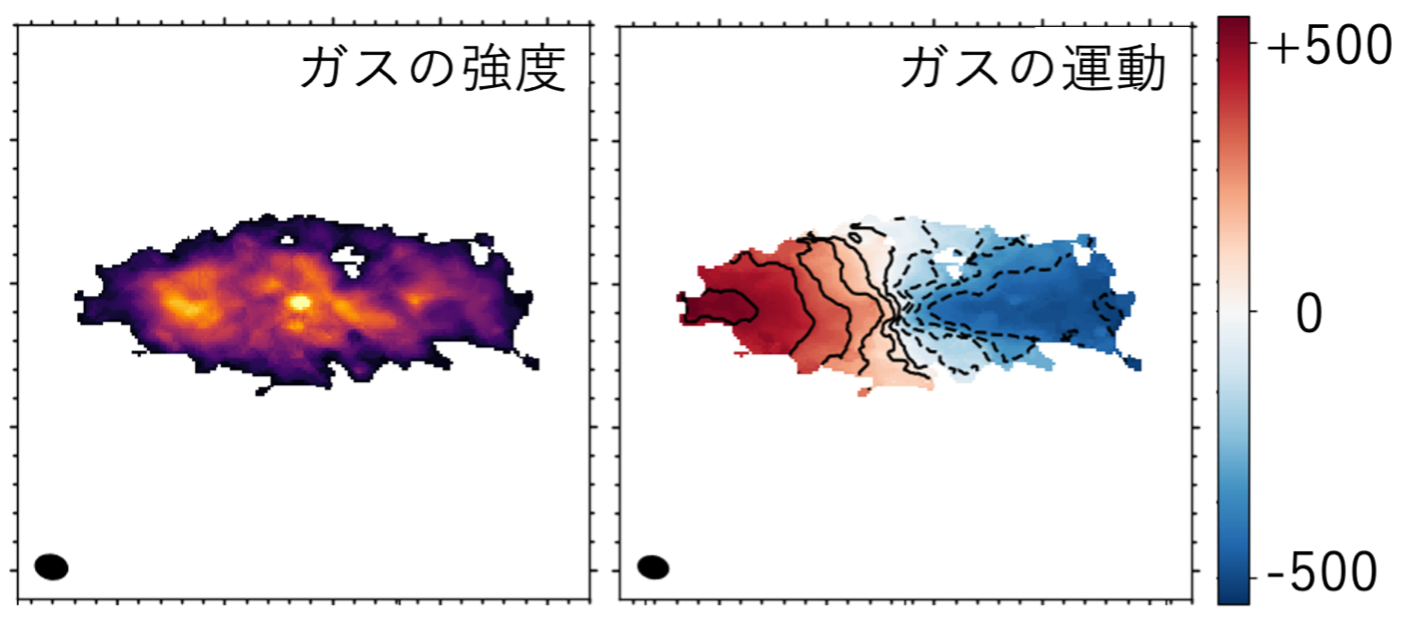

図1は新しい観測で得られた星、塵、ガス、それぞれの成分でみたADF22.A1の姿を示しています。ADF22.A1は渦巻銀河の形状を持ち、その大きさは同時代の平均的な銀河の倍ほどもある巨大なものでした。さらに、530 km/sという非常に速い速度で回転するガス円盤を持つことが分かりました。

図1:モンスター銀河ADF22.A1についてジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡によってとらえられた、星成分の擬似カラー画像(左)とアルマ望遠鏡によって撮影された塵成分の画像(右)。大量の塵の背後に巨大な渦巻銀河の姿が浮かび上がった。

図2:ADF22.A1に対してアルマ望遠鏡によって得られた、電離炭素輝線を用いたガスの分布(左)と運動状態(右)を示す。正の速度は私たちから遠ざかる運動を、負の速度は反対に近づく運動を表し、全体として高速で回転するガス円盤であることが分かる。

成果の意義

図1および図2に示すADF22.A1の姿は、これまで隠されてきたモンスター銀河の素顔を星と星間物質(ガス、塵)の両方の面から明らかにするものです。特に、115億光年彼方という遠方の宇宙にあるにも関わらず、星と塵の連続光だけでなく、ガスの運動状態を(星や塵の画像と)同等の高い解像力で明らかにしたという点が前例のない成果であるといえます。これらの手がかりを組み合わせることで、ADF22.A1が回転している渦巻銀河であることが確かになりました。

さらにADF22.A1は非常にサイズが大きく、そして回転する速度が速いという特徴があり、この銀河がまるで巨大なコマのように高速で回転していることを示しています。これらの結果から、この銀河では回転の勢いが強い、すなわち角運動量がとても大きいことが明らかになりました。これは同時代の銀河の中でも突出した特徴であり、ADF22.A1で何か一般的な銀河が置かれている状況とは異なる事態が起きていることを意味しています。ADF22.A1は宇宙網(コズミックウェッブ)と呼ばれる長大なガスネットワークの中で成長している銀河であることがこれまでに研究チームによって突き止められていました(2019.10.4プレスリリース)注2)。このことから、研究チームはADF22.A1に宇宙網から大量のガスが回転しながら落ち込んできており、その回転する力がADF22.A1の大きな角運動量を生み出しているのではないかと考えています。ガスは星形成活動の燃料でもあることから、このようなガスの流入によって活発な星形成活動が起きているという側面も考えられます。

そして今回の結果は、宇宙の歴史にわたる銀河進化という点でも重要な示唆をもたらしました。115億光年前の宇宙に存在する原始銀河団は、やがて現在の宇宙の銀河団に進化すると考えられます。現在の私たちが住む時代にある銀河団で中心に位置する、最も重い銀河はランダムな運動が卓越した楕円銀河です。ADF22.A1は原始銀河団の中心に存在する最も重い銀河であり、このような楕円銀河の祖先にあたると予想されます。100億年を超える時を経る中で、渦巻銀河が衝突合体などを通して次第に回転成分よりもランダムな運動の成分が強くなっていき、やがて楕円銀河へと進化したと考えられます。

アルマ望遠鏡、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の協奏によるモンスター銀河の探査はまだまだ始まったばかりです。今回の観測から、この銀河の内部には棒構造があること、またその心臓部には超大質量ブラックホールが存在していることも分かっています。さらなる詳細な探査が近い将来進むと期待されています。

本研究は、国立天文台ALMA共同科学研究事業(2024-26A)、日本学術振興会科学研究費補助金(JP20H01953, JP 22KK0231, JP 23K20240, JP 22H0493, JP 23K20035, JP 24H00004, JP 23K20870)の支援を受けて行なわれました。

用語説明

注1)アルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計、Atacama Large Millimeter/submillimeter Array: ALMA):欧州南天天文台(ESO)、米国国立科学財団(NSF)、日本の自然科学研究機構(NINS)がチリ共和国と協力して運用する国際的な天文観測施設。アルマ望遠鏡の建設・運用費は、ESOと、NSFおよびその協力機関であるカナダ国家研究会議(NRC)および台湾国家科学及技術委員会(NSTC)、NINSおよびその協力機関である台湾中央研究院(AS)と韓国天文宇宙科学研究院(KASI)によって分担される。 アルマ望遠鏡の建設と運用は、ESOがその構成国を代表して、米国北東部大学連合(AUI)が管理する米国国立電波天文台が北米を代表して、日本の国立天文台が東アジアを代表して実施する。合同アルマ観測所(JAO)は、アルマ望遠鏡の建設、試験観測、運用の統一的な執行および管理を行なうことを目的とする。

注2)2019.10.4 プレスリリース

https://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/upload_images/20191004_sci1.pdf

論文情報

雑誌名:Publications of the Astronomical Society of Japan

論文タイトル:ADF22-WEB: A giant barred spiral starburst galaxy in the z = 3.1 SSA22 protocluster core

著者: Hideki Umehata , Charles C Steidel, Ian Smail, Mark Swinbank, Erik B Monson, David Rosario, Bret D Lehmer, Kouichiro Nakanishi, Mariko Kubo, Daisuke Iono, David M Alexander, Kotaro Kohno, Yoichi Tamura, Rob J Ivison, Toshiki Saito, Ikki Mitsuhashi, Shuo Huang, Yuichi Matsuda

DOI:10.1093/pasj/psaf010

問い合わせ先

<研究に関すること>

東北大学大学院理学研究科 天文学専攻[web]

助教 久保 真理子(くぼ まりこ)

TEL:022-795-6512

Email: m.kubo[at]astr.tohoku.ac.jp

<報道に関すること>

東北大学大学院理学研究科

広報・アウトリーチ支援室

TEL:022-795-6708

Email:sci-pr[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2025年3月28日