お知らせ

- トップ

- お知らせ

地震・噴火予知研究観測センターの岡田知己教授らが、Earth, Planets and Space誌に発表した論文が、ハイライト論文に選ばれました。

東北大学、ヴィクトリア大学ウェリントン(ニュージーランド)、東京大学地震研究所、金沢大学の研究者からなる研究チームは、2024年能登半島地震(M7.6)の発生前に群発地震が先駆的に活発化した能登半島東端部において、臨時地震観測を行い、地震波速度構造とS波スプリッティングによる地震波異方性を推定し、日本地震学会、地球電磁気・地球惑星圏学会、日本火山学会、日本測地学会、日本惑星科学会の共同で発行する科学ジャーナル Earth, Planets and Space誌に発表しました。本論文の研究成果は高く評価され、ハイライト論文に選ばれました。

能登半島東端部では、群発地震が2020年ごろから活発化しましたが、地震観測点の数が少なく、詳細な震源域の構造を知ることは困難でした。

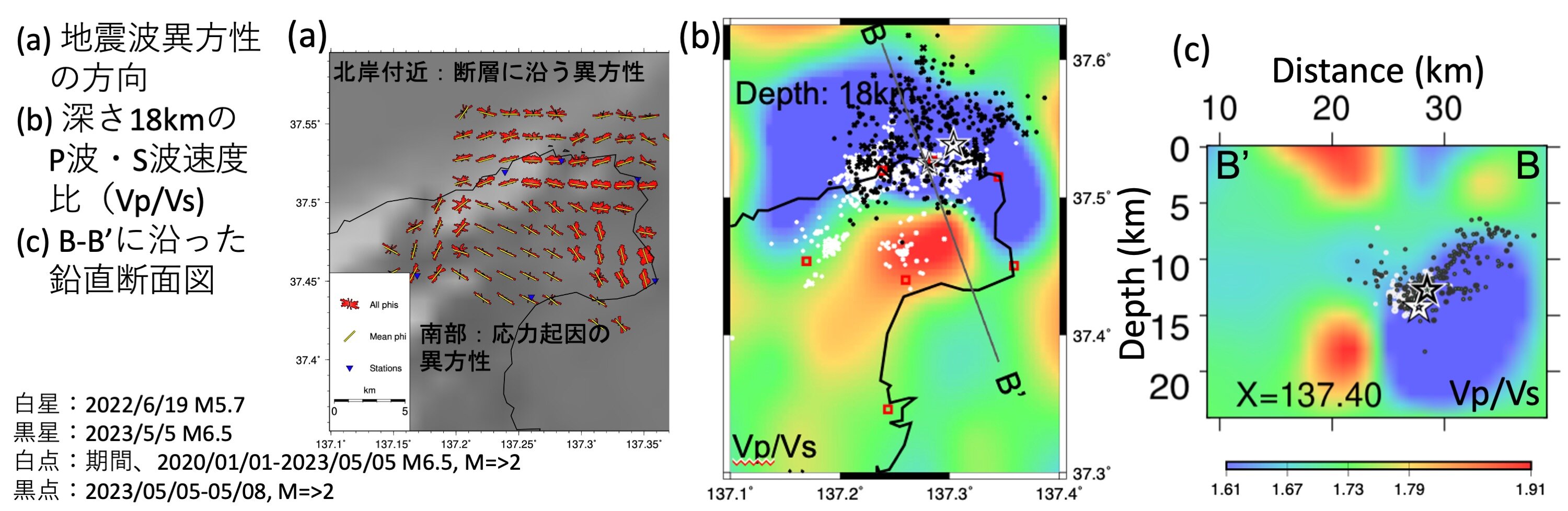

研究チームは、臨時地震観測により、高密度な地震観測網を構築し、地震波速度構造とS波スプリッティングによる地震波異方性を推定しました。その結果、群発地震の活動が開始した領域の深部に地震活動を活発化した要因である高間隙圧流体の存在が、高いP波・S波速度比の領域として確認されました。また、2022年ごろ以降、地震活動は半島北岸付近で一層活発化しましたが、その領域にあった発達した断層に活動が広がったことによって地震活動が活発化したことを、地震波異方性構造から確認しました。

なお、本研究で得られた地震波速度構造を用いた震源決定1)の結果、2024年能登半島地震の震源も高いP波・S波速度比の領域の近傍に位置しており、高間隙圧流体が2024年能登半島地震の発生した要因であることが確認されています。また本研究で構築した地震観測網のデータは、2024年能登半島地震の地震時の地下構造変化の研究2)など他の研究にも活用されています。

<ハイライト論文>

Okada, T., Savage, M.K., Sakai, S., Yoshida, K., Uchida, N., Takagi, R., Kimura, S., Hirahara, S., Tagami, A., Fujimura, R., Matsuzawa, T., Kurashimo, E., Hiramatsu, Y., 2024. Shear wave splitting and seismic velocity structure in the focal area of the earthquake swarm and their relation with earthquake swarm activity in the Noto Peninsula, central Japan. Earth, Planets Sp. 76, 24. https://doi.org/10.1186/s40623-024-01974-0(*Open Access)

<関係した論文>

1) 岡田知己, 2024年能登半島地震陸域余震観測グループ, 2024, 令和6年能登半島地震について(序報) (4)能登半島北東部の地震波速度構造と震源分布との関係, 地震予知連絡会会報, 112, 693-696, https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/report/kaihou112/11_11.pdf

2) Paris, N., Itoh, Y., Brenguier, F., Wang, Q.-Y., Sheng, Y., Okada, T., Uchida, N., Higueret, Q., Takagi, R., Sakai, S., Hirahara, S., Kimura, S., 2025. Coseismic crustal seismic velocity changes associated with the 2024 MW 7.5 Noto earthquake, Japan. Earth, Planets Sp. 77, 51. https://doi.org/10.1186/s40623-025-02177-x

図. (a) 能登半島東端部の地震波異方性、黄色の線が異方性の方向を示す。北岸付近では断層に沿った異方性が確認できる。(b) P波・S波速度比の深さ18kmの水平分布。(b) P波・S波速度比のB-B'鉛直断面図。P波・S波速度比の大きな領域は高間隙圧流体が存在する領域であると考えられる。

図. (a) 能登半島東端部の地震波異方性、黄色の線が異方性の方向を示す。北岸付近では断層に沿った異方性が確認できる。(b) P波・S波速度比の深さ18kmの水平分布。(b) P波・S波速度比のB-B'鉛直断面図。P波・S波速度比の大きな領域は高間隙圧流体が存在する領域であると考えられる。

Posted on:2025年3月28日