お知らせ

- トップ

- お知らせ

2024年能登半島地震の起こり方は活断層の「かたち」に支配されていた

―シミュレーションにより大地震の特徴を事前に把握できる可能性―

発表のポイント

● 2024年能登半島地震では、海底活断層の3次元形状が、地震発生時の断層滑りの伝播とその結果生じた隆起のパターンなどに影響を与えたことが明らかにされました。

● 地震前に得られた観測データに基づき推定した3次元断層形状と応力場のパターンを考慮した数値シミュレーションによって、地震時に観測された地表変形や地震動の特徴を再現することに成功しました。

● シミュレーションにより大地震の特徴を事前に把握できる可能性を示しており、今後、防災・減災などへの活用が期待されます。

2024年能登半島地震を発生させた活断層の「かたち」と各地での隆起量の違い

概要

東京大学大学院理学系研究科の安藤亮輔准教授と東北大学災害科学国際研究所の福島洋准教授、東北大学大学院理学研究科の吉田圭佑准教授、産業技術総合研究所の今西和俊副研究部門長による研究チームは、2024年能登半島地震の断層破壊過程が断層の「かたち」に支配されていたことを世界で初めて解明しました。この地震では、既知の海底活断層が滑り半島北岸が隆起しましたが、場所による隆起量の大きな違いや破壊過程中盤での断層滑りの急加速など、複雑な現象が生じた要因は不明でした。地震前の観測データで推定された3次元断層形状とプレートに加わる力の分布を考慮した動的破壊シミュレーション(注1)を行うことで、断層が大きく屈曲した場所とその近傍で大きな滑りと隆起が生じたことが明らかになりました。本成果は、シミュレーションにより大地震発生時の揺れや変形の特徴を事前に把握できる可能性を示しており、今後、防災・減災への活用が期待されます。

発表内容

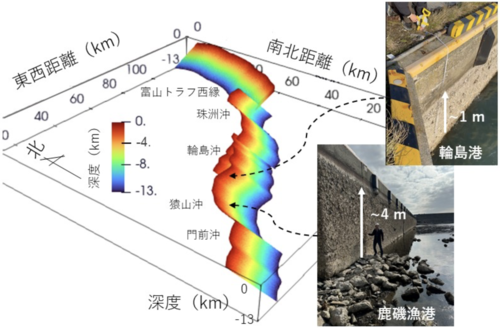

2024年能登半島地震では、海底活断層が150 kmにわたり破壊しました。合成開口レーダー(注2)観測により、隆起量は鹿磯漁港を含む能登半島の北西部で約5mだったのに対し、輪島港を含む北中部では約1m、北東部では約2mと、場所により異なる事が明らかにされていました(図1)。また、初め穏やかだった断層滑りが急激に加速したことも、観測された地震波の解析で明らかになっていました。

図1:人工衛星観測で捉えられた地表面の隆起量と海底活断層の分布

青線は能登半島北岸に沿って存在する海底の活断層トレース(注3)で、名称を付したセグメント(区間)に分けられる。赤丸で囲む2カ所で隆起量のピークが観測されました。

しかし、地震災害の程度にも関係する隆起量や断層滑り量の時空間変化の原因は未解明でした。

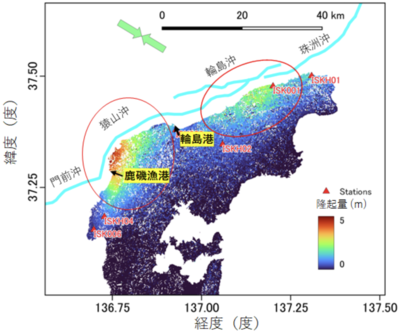

本研究チームでは、能登半島地震の動的破壊シミュレーションを初めて行い、スーパーコンピューター(スパコン)を用いて断層の「かたち」を3次元的にモデル化することで、断層面上を滑りが伝播する動的過程を再現しました。シミュレーションでは、本震発生前に得られていたデータに基づいて、どこまで本震の様子が再現できるか検証することを重視しました。そのため、断層の3次元形状モデル(図2)は、以前の調査で知られていた海底面の活断層トレースの位置を参考に詳細な構造まで考慮して作成し、プレートに加わる力(応力)のモデル化は、本震前の微小地震の起こり方を分析したデータに基づきました。

図2:2024年能登半島地震を発生させた活断層の3次元形状

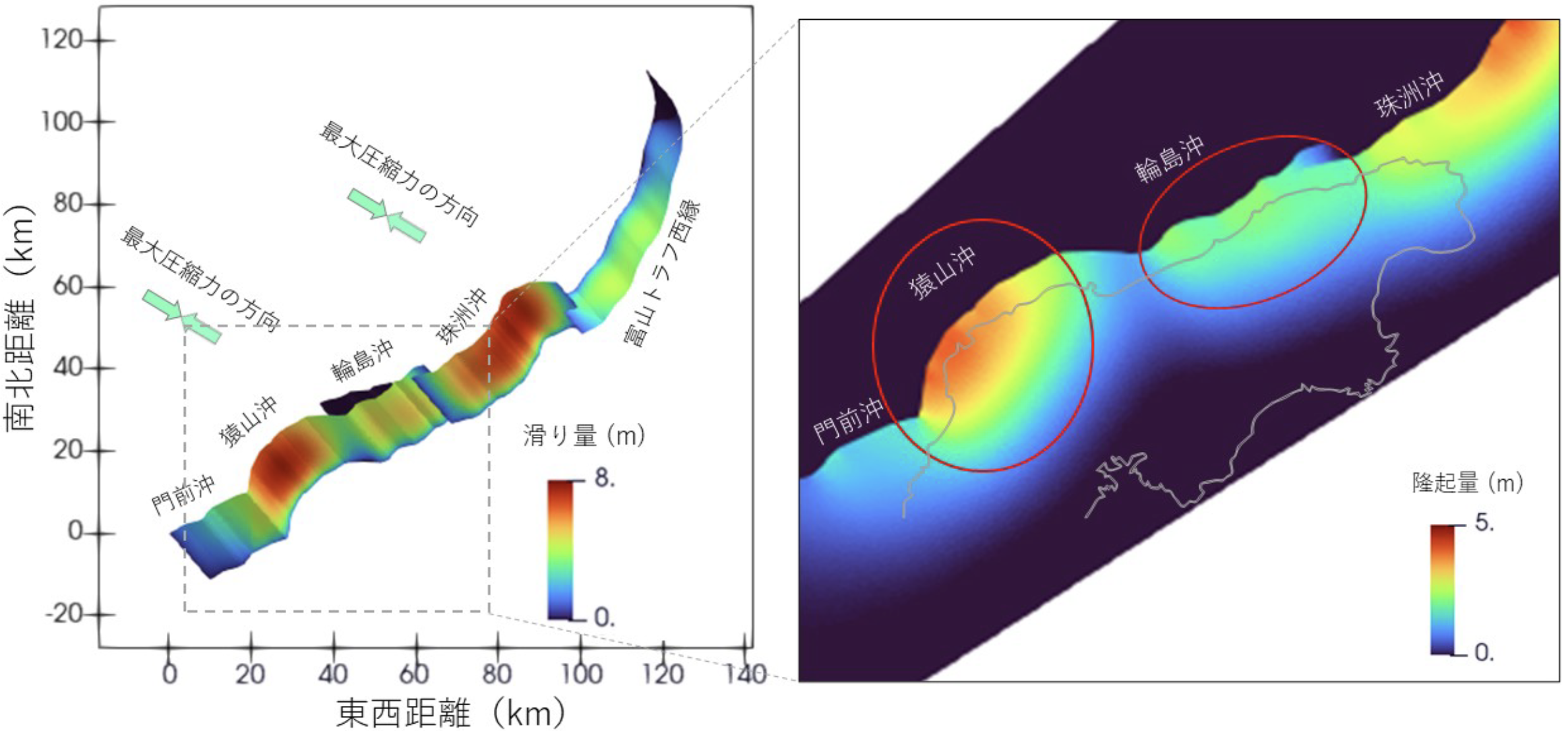

シミュレーションにより、滑り量が断層に沿って変化し非一様になっており、断層が大きく屈曲している場所で滑り量が大きくなり、断層の破壊が加速することが明らかになりました(図3左)。これは、断層の屈曲部が応力場によって滑りやすい(活断層トレースが最大圧縮力の方向に直交する)配置となっていたためです。応力は一様に分布していると推定されていたため、非一様性な滑りの要因は断層形状であると特定できました。また、シミュレーションで得られた地表・海底の隆起量(図3右)と観測結果(図1)を比較したところ、両者がよく一致していることが確認されました。同様の一致は、時間変化を反映する地震動でも示されました。ここまでの一致が確認されたことは他の大地震の研究例でもほとんど無く、国内の高度な観測システムで得られたデータとスパコンで可能となったシミュレーションによる成果といえます。

図3:シミュレーションで得られた断層面上の滑り量(左)と地表および海底面の隆起量(右)の空間分布

プレートに加わる最大圧縮力の方向(緑矢印)と直交する方向を向いている断層面の部分で比較的大きな滑りが生じ(左)、猿山沖と輪島沖の断層セグメントの屈曲に対応して、観測結果(図1)と調和的な2カ所の隆起のピークが生じた(右)。

本研究により、断層形状を観測データに基づいて詳細にモデル化すると、動的破壊シミュレーションにより大地震の特徴を事前に把握できる可能性が示されました。今後、防災・減災に活用できる技術の開発につながることが期待されます。

発表者・研究者等情報

東京大学大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻

安藤 亮輔 准教授

東北大学

災害科学国際研究所

福島 洋 准教授

大学院理学研究科

吉田 圭佑 准教授

産業技術総合研究所 活断層・火山研究部門

今西 和俊 副研究部門長

論文情報

雑誌名:Earth, Planets and Space

題 名:Nonplanar 3D Fault Geometry Controls the Spatiotemporal Distributions of Slip and Uplift: Evidence from the Mw 7.5 2024 Noto Peninsula, Japan, Earthquake

著者名:Ryosuke Ando*, Yo Fukushima, Keisuke Yoshida and Kazutoshi Imanishi

(*責任著者)

DOI:10.1186/s40623-025-02187-9

研究助成

本研究は、科研費「超大規模シミュレーションで再現する大地震の動的破壊過程(課題番号:19K04031)」、「島弧-海溝結合系の超大規模モデルで迫る日本列島のマルチスケール地震準備-発生過程(課題番号:24H01022)」、文部科学省による「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画(第3次)」の支援を受けました。また、本研究の一部は、JAMSTECの提供するスーパーコンピューター地球シミュレーターの計算資源の提供を受け実施しました(課題番号:hp230080とhp240069)。

用語解説

注1. 動的破壊シミュレーション:

断層に加わる応力と摩擦力を考慮した運動方程式を解き、断層が破壊し地震波を放出しながら滑りが伝播する過程(動的破壊過程)を再現する物理シミュレーション手法。

注2. 合成開口レーダー:

人工衛星から地表にレーダー波を放射し、その反射波を受信し処理することにより、高分解能の地表画像を生成するリモートセンシング技術。地震前後に撮られた画像間のわずかな歪みを検出することにより、地震による地表の変形量を面的に観測することができる。

注3. 活断層トレース:

地下の断層面と地表面の交線(断層面の上端)のことを指し、海底地形や地層に記録される断層ずれ運動の痕跡。活断層トレースを地下に延長することで断層面の形状が推定できる。

問い合わせ先

<研究に関すること>

東北大学災害科学国際研究所 陸域地震学・火山学研究分野[web]

理学研究科地球物理学専攻

准教授 福島洋

TEL: 022-752-2069

Email: yo.fukushima.c3[at]tohoku.ac.jp

<報道に関すること>

東北大学災害科学国際研究所 広報室

TEL: 022-752-2049

Email: irides-pr[at]grp.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2025年4月30日