お知らせ

- トップ

- お知らせ

宇宙誕生期を過ぎても巨大ブラックホールが生まれたことを理論で解明 ─銀河とブラックホール進化の関わりの理解に光─

発表のポイント

● 従来は困難とされてきた「金属(注1)を含む現実的な宇宙環境」でも、太陽の1万〜10万倍の質量を持つブラックホールが形成されることを数値シミュレーションで初めて明示しました。これにより、巨大ブラックホールの起源を説明できる可能性が開かれました。

● 金属による冷却効果により一時的に分裂するものの、多くのガス片が中心の重い星と合体して成長するという新しいダイナミクスを解明しました。

● 環境中の金属量によって、ブラックホールの形成と星団の形成が分かれることを発見し、巨大ブラックホールと球状星団という異なる天体が、同じ形成過程の延長線上にある可能性を明らかにしました。

概要

超大質量ブラックホール(注2)の起源は、天文学の長年の謎です。従来の理論では金属を含まない特殊な環境下でのみ形成可能とされ、それらの理論で説明できるブラックホールの数に限界がありました。

東北大学大学院理学研究科の鄭昇明特任助教と大向一行教授らは、最新のシミュレーション技術を用いて、金属を含む現実的な宇宙環境でも巨大ブラックホールが形成可能であることを明らかにしました。多くの分裂が起こりながらも、それらが合体することで重いブラックホールが育つという新しい形成メカニズムを示す成果です。さらに金属量が多い場合には星団が形成されることを示し、ブラックホールと球状星団という一見異なる天体が実は環境の違いによって分かれた「兄弟」のような存在である可能性が浮かび上がりました。宇宙における構造形成の理解を大きく進めると期待されます。

本成果は5月8日、学術誌Monthly Notices of Royal Astronomical Societyに掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

宇宙には数多くのブラックホールが存在し、中でも太陽の100万〜100億倍の質量を持つ「超大質量ブラックホール」が、ほとんどの銀河の中心にあることが知られています。こうした巨大ブラックホールは、周囲に強い重力やジェットを及ぼし、銀河や星の進化に大きな影響を与えています。

近年の米航空宇宙局(NASA)のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測によって、宇宙誕生からわずか数億年という初期の時代にも、すでに太陽の1,000万倍を超えるブラックホールが存在していたことが明らかになりました。しかし、ブラックホールの成長速度には限界があるため、それほど早く大きく成長するには、誕生時点ですでに大きな質量をもたなければなりません。

このため、星が形成される前にガスが一気に重力崩壊して、最初から大質量ブラックホールになる「直接崩壊(注3)モデル」が有力な説として注目されています。しかし、このモデルは、宇宙初期に一時的にしか存在しない、炭素や酸素などの重元素をまったく含まない特殊な環境でしか実現できないため、説明できるブラックホールの数はごくわずか(全体の0.01〜1%程度)に限られてしまいます。したがって、現在見つかっている膨大な数の巨大ブラックホールを説明するには、新たな理論が求められていました。

今回の取り組み

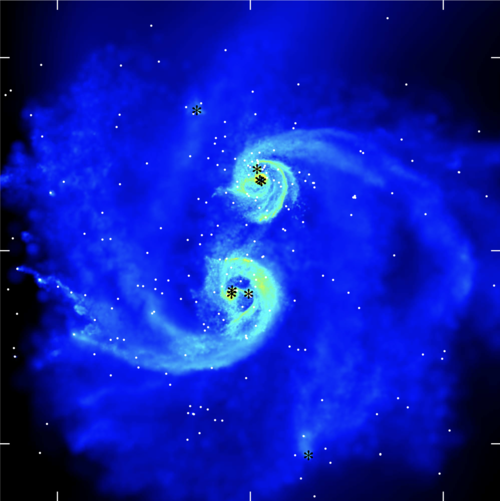

今回、私たちの研究チームは、重元素を含むより「現実的な」宇宙環境で、どのように巨大ブラックホールが誕生するかを調べるため、国立天文台のスーパーコンピュータ「ATERUI II」(注4)を用いて大規模なシミュレーションを実施しました。これまで、炭素や酸素といった重元素が存在するとガスが急激に冷えて細かく分裂し、大きな星をつくれないと考えられてきました。しかし今回の計算は、分裂して生まれた小さな星の多くが中心の星と再び合体し、結果的に非常に重い星が形成されることを示しました(図1、2)。

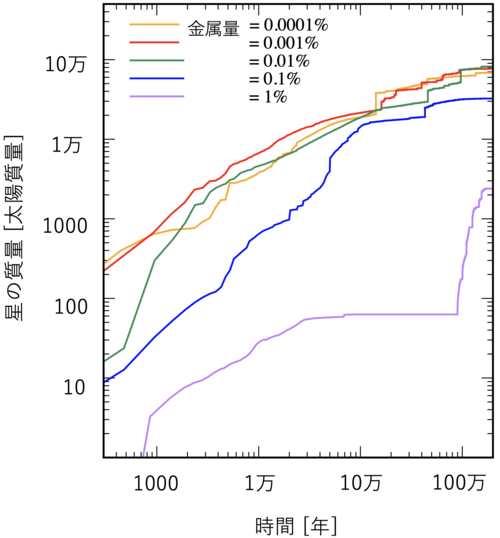

その結果、重元素をある程度含む環境でも、太陽の1万〜10万倍の質量を持つ「超大質量星」を形成することが可能であると明らかにしました。こうした星はやがて自らの重力で崩壊し、巨大なブラックホールに進化します。これは、これまで直接崩壊モデルでは説明できなかった多くのブラックホールの起源を理解する手がかりとなります。

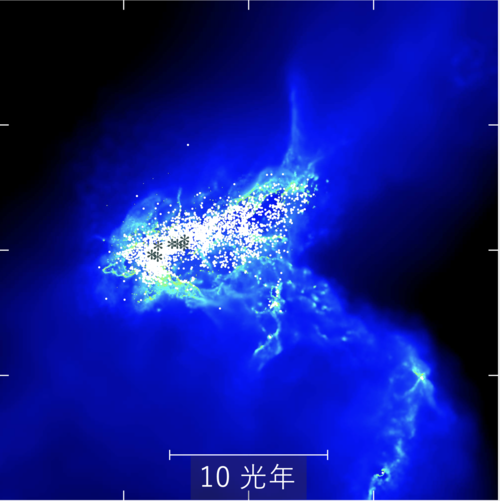

さらに、重元素の量がより多い環境では、大質量星は形成されず、代わりに多数の星が集まった「星団」が生まれることもわかりました(図3)。この星団は、私たちの銀河系で観測されている「球状星団」(注5)とよく似た構造を持っています。このためブラックホールと球状星団が実は同じ起源を持ち、環境の違いによって分かれていった可能性を示唆しています。

今回の成果は、宇宙の中で普遍的に見られる巨大ブラックホールや星団の起源を、一つの理論で統一的に説明できる可能性を示したものであり、宇宙の成り立ちを理解するうえで大きな前進となるものです。

今後の展開

今回の研究は、私たちの住む天の川銀河の"ルーツ"に迫る鍵を握っています。私たちの銀河の中心にも巨大なブラックホールが存在することがわかっていますが、それがいつ、どこで、どのように生まれたのかは、いまだ謎に包まれたままです。

今回の成果により、巨大ブラックホールを生み出すために必要な「宇宙の条件」が明らかになりました。今後、銀河内で金属(炭素や酸素などの重元素)がいつどのように作られ、広がっていったのかを解明していくことで、私たちの銀河のブラックホールが誕生した"場所"と"時"を理論的に突き止めることができるかもしれません。

また、ブラックホールは周囲に強い放射やジェットを放ち、星やガスの分布に影響を与えることが知られています。今後の研究によって、銀河がブラックホールとどのように関わりながら進化してきたのかを、より詳しく理解できるようになると期待されます。

図1. 巨大ブラックホールを形成するガス雲の密度分布。黒い星印はブラックホールに進化する大質量星を表す。白い点は分裂によりできた、質量の小さい星。金属を多く含む環境下では、数多くの質量の小さな星が形成するが、やがて中心の大質量星と合体する。

図2. 異なる金属量の元での星の質量の時間進化を表した図。金属の量が少ない環境下では星の質量が急激に進化し、10万年ほどで太陽の1万から10万倍の質量に達する。金属量が太陽系近傍の1%に達すると、最終的な星の質量は太陽の1000倍までしか成長できない。

図3. 金属量が太陽系近傍の1%のときのガス雲の密度分布を表した図。星印はやがてブラックホールに崩壊する大質量性を、白い点は質量の小さい星を表す。太陽の1000倍ほどのブラックホールが中心に形成され、その周りに数多くの質量の小さな星が形成されている。

謝辞

本研究は、文部科学省科学研究費補助金22H00149および日本学術振興会の支援を受けて実施されました。また、国立天文台のスーパーコンピュータXC50 ATERUI IIおよび京都大学基礎物理学研究所のスーパーコンピュータXC40の計算資源を用いました。

用語説明

注1. 金属:天文学における「金属」は、水素とヘリウムを除くすべての元素(炭素、酸素、鉄など)を指す。星やガス雲の冷却を促進する重要な役割を果たす。

注2. 超大質量ブラックホール(Supermassive Black Hole, SMBH):太陽の100万〜100億倍という極めて大きな質量を持つブラックホール。多くの銀河の中心に存在し、その重力によって銀河の構造や進化に影響を与える。

注3. 直接崩壊(Direct Collapse):ガスが通常の星進化を経由せずに超大質量星の崩壊などにより直接ブラックホールになる過程。非常に高温の星形成条件下で発生しうるとされる。

注4. スーパーコンピュータ「ATERUI II」:国立天文台が昨年まで運用していた天文学専用スーパーコンピュータで、世界最高クラスの計算能力を持っていた。現在はATERUI IIIの運用へと引き継がれた。

注5. 球状星団(Globular Cluster):数千から数百万個の星が密集して球状に存在する天体構造。銀河の周囲に存在し、宇宙の初期に形成されたと考えられている。

論文情報

タイトル:Formation of supermassive stars and dense star clusters in metal-poor clouds exposed to strong FUV radiation

著者:Sunmyon Chon*, Kazuyuki Omukai

*責任著者:東北大学大学院理学研究科 特任助教 鄭昇明

東北大学大学院理学研究科 教授 大向一行

雑誌名:Monthly Notices of Royal Astronomical Society

DOI:10.1093/mnras/staf598

問い合わせ先

<研究に関すること>

東北大学大学院理学研究科天文学専攻[web]

教授 大向一行(おおむかい かずゆき)

TEL: 022-795-6502

Email: omukai[at]astr.tohoku.ac.jp

<報道に関すること>

東北大学大学院理学研究科

広報・アウトリーチ支援室

TEL: 022-795-6708

Email: sci-pr[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2025年5月 9日