お知らせ

- トップ

- お知らせ

ミクロの藻は細胞中の巨大なアンテナで光エネルギーを集める

超高効率光合成の仕組みを解明

発表のポイント

● 地球温暖化の緩和に有効な高効率な光合成をする生物の仕組みの一端を明らかにしました。

● 最先端のX線や電子顕微鏡(注1)により、タンパク質の構造が解明されてきましたが、生きたままの細胞の中で働く姿はなかなか捉えられませんでした。

● 特殊な光学顕微鏡を用い、単細胞の藻の一種であるクラミドモナス(注2)を生存に近い状態で観察することにより、この生物が光を集めるタンパク質はこれまで考えられていたよりもはるかに巨大で高効率なことが分かりました。

● 将来的に人工的な光合成の実現につながることが期待される研究成果です。

概要

光合成生物は、動物が吐き出した二酸化炭素を光エネルギーを使って糖に変換します。光合成生物が効率よく光エネルギーを吸収する仕組みの解明は、地球温暖化の緩和にもつながります。光合成での光エネルギーを集める役割を担っているのはアンテナタンパク質(注3)と呼ばれるタンパク質です。光を効率よく吸収するために、多数のアンテナタンパク質が結合して大きな塊となることが知られていましたが、実際の細胞中でどの程度の数のタンパク質が結合しているのかは分かっていませんでした。

東北大学大学院理学研究科の柴田穣准教授を中心とした研究グループは、独自に開発した顕微鏡技術により、藻の一種クラミドモナス(図1)の細胞内でアンテナタンパク質が約9個結合した塊となって働くことを初めて明らかにしました。今回得られた知見は、今後、人工的な光合成を実現する際のヒントにもなると期待されます。

本研究の成果は、2025年6月18日に米国植物生理学会誌Plant Physiologyにオンラインで掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

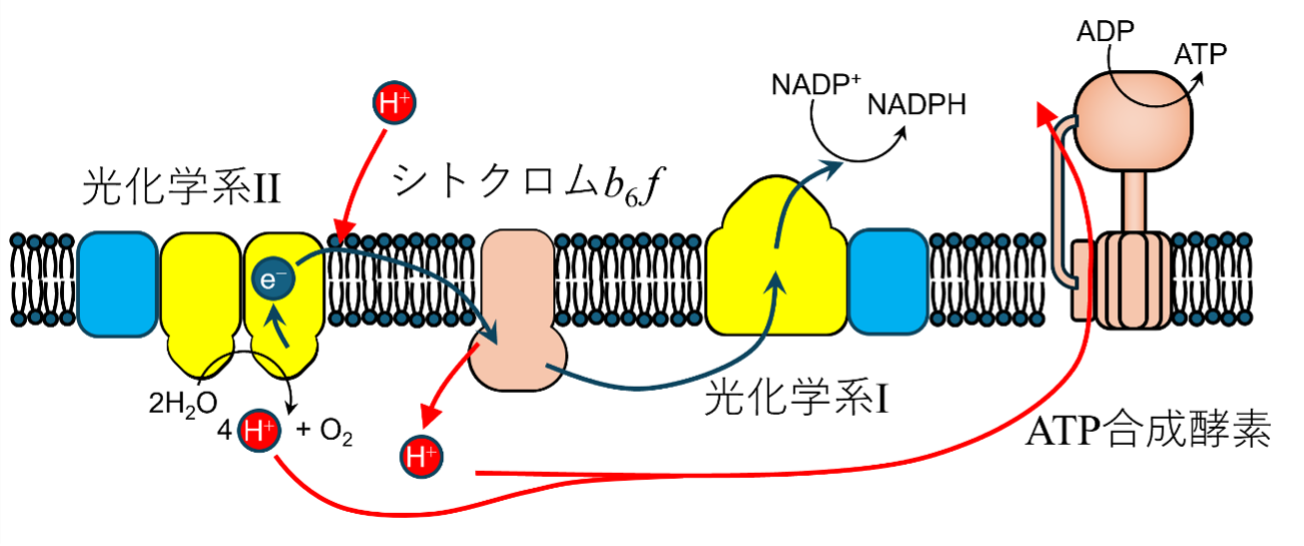

光合成生物は、光のエネルギーを使って我々が吐き出す二酸化炭素を糖に変換し、代わりに我々にとって必要不可欠な酸素を吐き出してくれます。その働きは、光化学系Iと光化学系IIという二つの反応中心タンパク質それぞれに結合する葉緑素クロロフィルの光反応により行われます(図2)。光化学系IIは光エネルギーを用いて水分子から電子を奪う反応をします。この反応の結果、酸素分子が発生しますが、地球上の酸素はほとんどがこの過程で生じたものです。効果学系IIが水から奪った電子は光化学系Iまで運ばれ,光エネルギーを利用してNADP+という分子に渡されてNADPH(注4)という物質が生成されます。NADPHは、二酸化炭素を糖に変換するときに必要になる物質です。

しかし、光合成の反応を担うクロロフィル分子にとっては、実は太陽光の強度は非常に弱いものです。光は光子と呼ばれる粒子とみなせますが、通常の太陽光の強度ではクロロフィル分子一つが光子を吸収する頻度は、1秒に数回程度しかありません。このままではクロロフィルを結合している反応中心タンパク質が光反応を起こす能力は十分生かされません。そこで、光合成生物は長い進化の過程で、より多くの光を吸収するためのアンテナの働きをするタンパク質を獲得してきました。もしもアンテナタンパク質がなければ、光合成は今よりも何百倍も効率の悪いものになっていたはずです。このアンテナタンパク質は、光化学系Iや光化学系IIなどの反応中心タンパク質の周りに結合して、光エネルギーを反応中心へと渡します。各アンテナタンパク質には、10個以上のクロロフィルが結合しています。各クロロフィルは光を吸収すると、そのエネルギーをバケツリレー方式で隣のクロロフィルに渡し、最終的に光合成反応をする反応中心へとエネルギーが運ばれます。

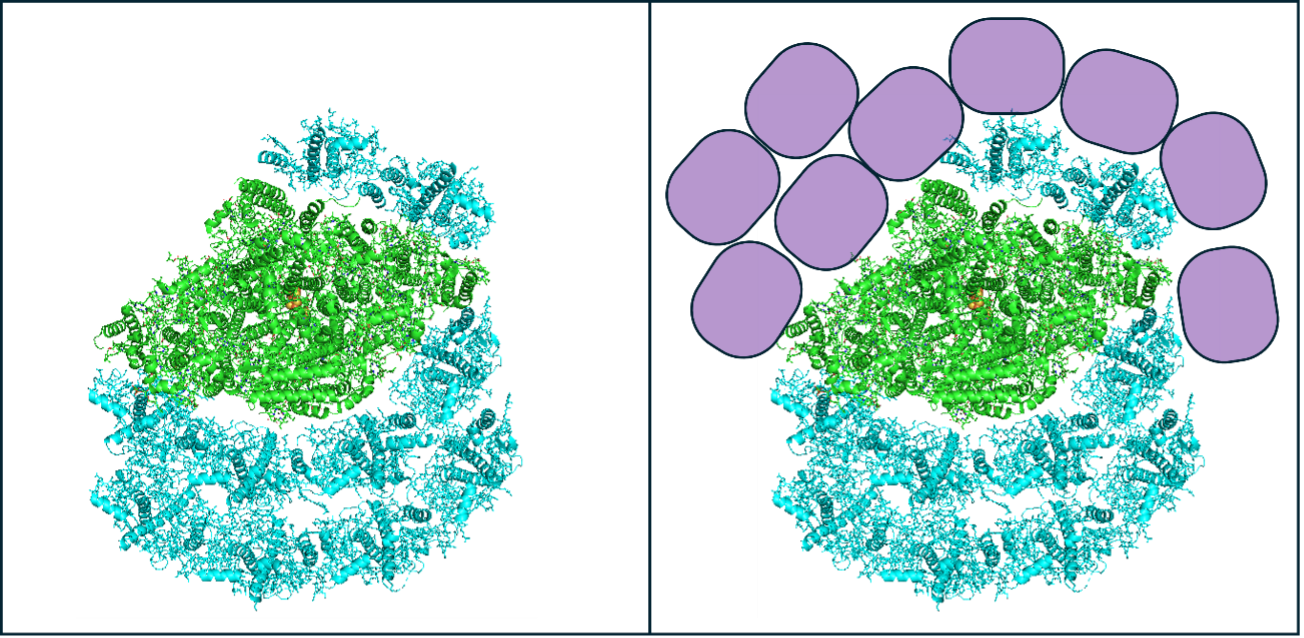

より多くの光エネルギーを反応中心へ運び高効率に光合成を行うには、反応中心に結合するアンテナタンパク質の数を増やす必要があります。2017年のノーベル化学賞の対象にもなった、最先端の電子顕微鏡技術では、急冷して固定されたタンパク質の透過像を何万枚も測定して平均の像を作ることで、タンパク質の構造の詳細を明らかにしてきました。図3左は、この手法で明らかにされた光化学系Iの構造です。クロロフィル分子が合計で200個以上も結合する大きなタンパク質であり、従来このような大きなタンパク質の構造を決定することは困難でした。このように、この手法の発展により、近年構造が明らかにされた光合成タンパク質の数は飛躍的に増えました。ただし、この手法では生きた細胞をすり潰して目的のタンパク質を取り出して測定する必要があります。反応中心の周囲にゆるく結合するアンテナタンパク質は、生体から取り出す際に多くが外れてしまう可能性があります。そのため、生体中で実際にどの程度の数が結合しているかは明らかにされていませんでした。最先端の技術でも、細胞内でのアンテナタンパク質が働いている様子は分かっていなかったのです。

今回の取り組み

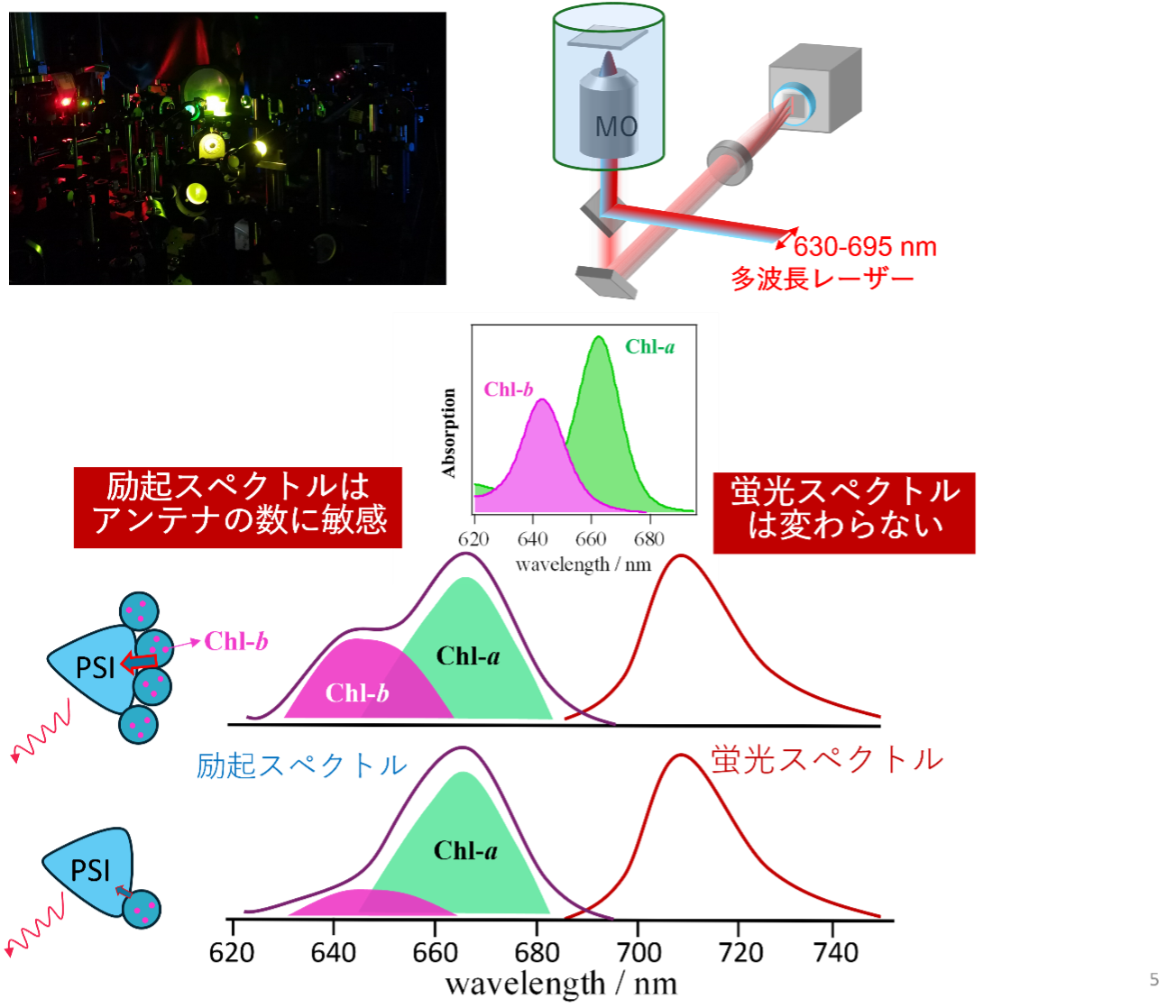

本研究チームはこれまで、特殊な光学顕微鏡を開発してきました。チームが開発した顕微鏡の中には、サンプル中の異なる色素それぞれが吸収した光エネルギーが、蛍光信号に変換される効率を測定することが可能なものがあります(図4)。実は多くの光合成生物では二種類のクロロフィル、クロロフィルaとクロロフィルbを持っています。反応中心にはクロロフィルaしか存在していないのに対して、アンテナタンパク質にはクロロフィルbが結合しています。そこで、この顕微鏡を用いてクロロフィルbが吸収した光がどれだけ反応中心まで運ばれたかを決定できれば、反応中心に結合するアンテナタンパク質の数を見積もることができることを思いつきました。このようなアイデアから、クラミドモナスの細胞をこの顕微鏡で測定し、クロロフィルbが吸収した光エネルギーが反応中心に運ばれた割合を測定しました。この割合を、すでにアンテナタンパク質がいくつ結合しているかが分かっているサンプルで測定したものと比較することで、細胞中の反応中心にいくつのアンテナタンパク質が結合しているかを見積もりました。この結果、細胞の場所ごとに異なる数のアンテナタンパク質が反応中心に結合していることが明らかになりました。これまで、電子顕微鏡技術により明らかにされた反応中心の構造では、最大でもアンテナタンパク質は10個結合しているものしか見つかっていませんでした(図3左)。今回の研究により、クラミドモナスの細胞中では、反応中心に追加で5個から7個、場合によっては9個のアンテナタンパク質が結合していることが分かったのです(図3右の薄紫)。電子顕微鏡の測定では、細胞から取り出した状態を測定しているため、生体内の状態とは異なる可能性があることは想像されていました。しかし、想像以上に大きな数のアンテナタンパク質が結合していることが分かり、大きなインパクトがありました。

さらに、クラミドモナス細胞内にはピレノイド(注5)という特殊な部位がありますが、この部位の周囲で特にアンテナタンパク質の数が多いという傾向があることも分かりました。ピレノイドというのは、空気中の二酸化炭素を別の物質に変換する酵素が濃縮された細胞内の部位で、二酸化炭素を糖に変換する最初の反応が行われる部分にあたります。今回アンテナタンパク質の結合数を見積もったのは酸素を発生しない光化学系Iの方です。ピレノイドで二酸化炭素を変換する反応を触媒する酵素は、酸素があると別の反応を起こしてしまうため、酸素の存在を嫌う性質があります。そのため、ピレノイドの周囲には酸素を発生する光化学系IIの反応は極力抑えられている可能性が考えられます。今回の結果は、ピレノイドの周囲で光化学系Iの方に結合するアンテナタンパク質の数が多くなっていることを示しています。これは、ピレノイド周囲では光化学系IIを働かなくさせる代わりに、光化学系Iの機能は増強しているという状況が実現していることを示しています。細胞内部の部位ごとに分業して光合成を行っていることが示唆され、非常に面白い発見でした。二酸化炭素の変換反応に特化した細胞内の部位であるピレノイドの機能は非常に注目されており、今回の発見はピレノイドの働き方にも関連する重要なものです。

今後の展開

今回、反応中心にはこれまで想定されていたよりも非常に多くのアンテナタンパク質が結合していることを明らかにしました。結合するアンテナタンパク質の多くは、細胞から取り出す処理をすると外れてしまうことから、反応中心との結合はかなり弱いものだと考えられます。緩く結合しているにも関わらず、反応中心へ効率よく光エネルギーを渡せる機構はまだ明らかになっていません。反応中心のどこに結合するかも未解明のままです。今後、これらのことを解明するためには、やはり電子顕微鏡で細胞内部を観測する手法の発展が有効だと考えられます。細胞を急速に凍結して、原子線のビームで削ることにより、とても薄い切片を作ることができます。こうして出来た切片をさまざまな角度から電子顕微鏡で観察する電子線トモグラフィーという手法が発展してきています。まだまだ細胞のどの部分を観測するかを自由に選べないなどの制限がありますが、この手法の発展により、細胞内部でのアンテナタンパク質のリアルな状況を解明できると期待されています。クラミドモナスが実現する高効率な光合成の機構を解明することは、地球温暖化を緩和する人工光合成技術の実現にも大きなヒントになるはずです。

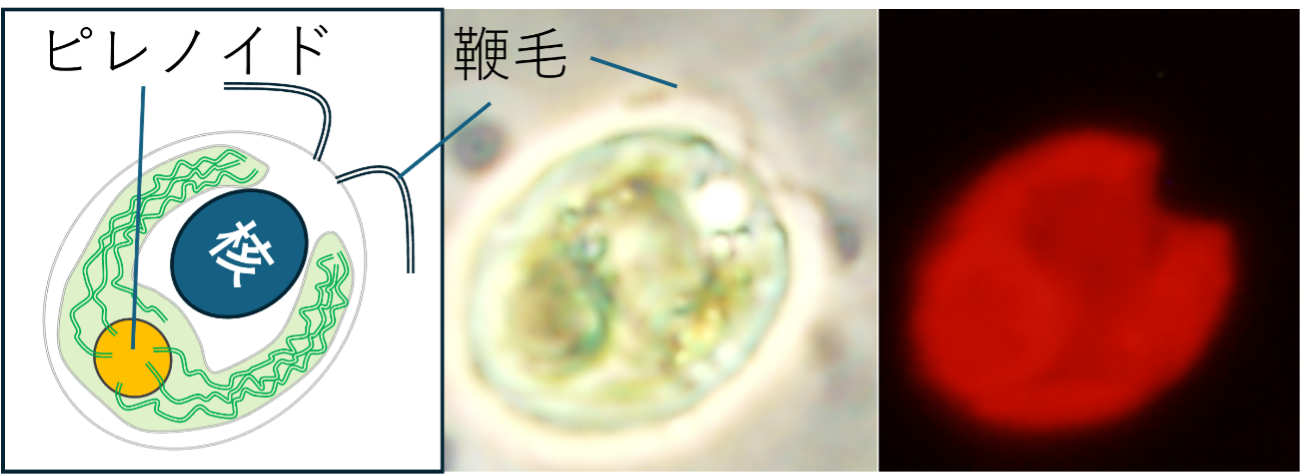

図1. クラミドモナス細胞の模式図(左)と顕微鏡画像(中央、右)。中央の画像には鞭毛も見えています。一番右の赤く光っている部分が葉緑体。

図2. 光合成の光反応に関わるタンパク質。これらは、葉緑体の中にあるチラコイド膜と呼ばれる膜の中に埋め込まれています。

図3. 電子顕微鏡により決定された光化学系Iの構造(左)と、今回新たにその周囲に結合することが示されたアンテナタンパク質(右図薄紫色)。

図4. 上は、励起スペクトル測定用顕微鏡の写真(左)と模式図(右)。中央に2種類のクロロフィル(Chl)-aとbの吸収スペクトルを示します。クロロフィルbはアンテナタンパク質にしか結合していないので、その信号を測定することでアンテナタンパク質がいくつ結合しているかが分かります。

謝辞

本研究は、科研費 学術変革領域研究(A)「光合成ユビキティ」JP24H02063、基盤研究(B) JP19H03187、特別研究員奨励費JP23KJ0158、科学技術振興機構JST SPRING JPMJSP2114の支援を受けて実施されました。

用語説明

注1. 電子顕微鏡:目的のタンパク質を含む薄い水の相を急速に冷却して固めたサンプルで電子顕微鏡測定をすることにより、そのタンパク質の詳細な構造を解明することができます。クライオ電子顕微鏡と呼ばれるこの技術は、2017年のノ―ベル化学賞の対象となりました。

注2. クラミドモナス:光合成をすることができる単細胞の藻の一種。2本の鞭毛により遊泳する。鞭毛の研究にも利用されるなど、多くの研究分野でモデル生物として扱われています。

注3. アンテナタンパク質:光化学系Iや光化学系IIの反応中心へ光エネルギーを伝達するタンパク質。図3のシアンで示された部分が,従来分かっていたアンテナタンパク質にあたります。今回の研究で初めて分かったアンテナタンパク質は、図3右に薄紫で示しています。多くのクロロフィルなどの色素分子を結合しており、それらの色素が吸収する光エネルギーをバケツリレー式に運ぶことでアンテナとしての機能が実現されます。

注4. NADPH:ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸の略。二酸化炭素から糖に変換する反応などにおいて還元剤として利用されます。

注5. ピレノイド:多くの藻などに見られる、二酸化炭素の変換反応を担う細胞内の部位。この反応を触媒する酵素が濃縮されており、また二酸化炭素をこの部位に運ぶ機構があることも知られています。図1左の模式図に細胞内のおよその位置を明示しています。

論文情報

タイトル:Revealing the diversity of in vivo photosystem I light-harvesting antennae

著者:柴田 穣*、張 先駿、谷口 凛、叶 深

*責任著者:東北大学大学院理学研究科 准教授 柴田 穣

掲載誌:Plant Physiology

DOI:10.1093/plphys/kiaf207

問い合わせ先

<研究に関すること>

東北大学大学院理学研究科化学専攻[web]

准教授 柴田 穰(しばた ゆたか)

TEL:022-795-6568

Email:shibata[at]m.tohoku.ac.jp

<報道に関すること>

東北大学大学院理学研究科

広報・アウトリーチ支援室

TEL:022-795-6708

Email:sci-pr[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2025年7月 2日