お知らせ

- トップ

- お知らせ

プレートから上昇する水が巨大地震の破壊拡大を止め、直下型地震を引き起こす?

─ 東日本太平洋側の地震帯の発見が示す地震のメカニズム ─

発表のポイント

● 海底地震観測網を含む大量の波形データに人工知能(AI)深層学習(注1)モデルを適用し、東日本太平洋下で従来の約6倍の数の地震を検出しました。それにより、北海道〜関東で沈み込む太平洋プレートから鉛直上方に伸びる「前弧地震帯」を発見しました。

● 前弧地震帯は、プレートの脱水とその水の上昇を示します。上昇した水がプレート境界の固着を弱め、スロースリップを引き起こすことで、プレート境界での大地震の破壊拡大を食い止めていると考えられます。

● さらに上昇した水は浅い断層での地震を誘発し、 直下型地震の帯を形成します。特に関東地方では、この前弧地震帯が陸域下に入り込み、首都直下の活発な地震活動に関わっている可能性があります。

概要

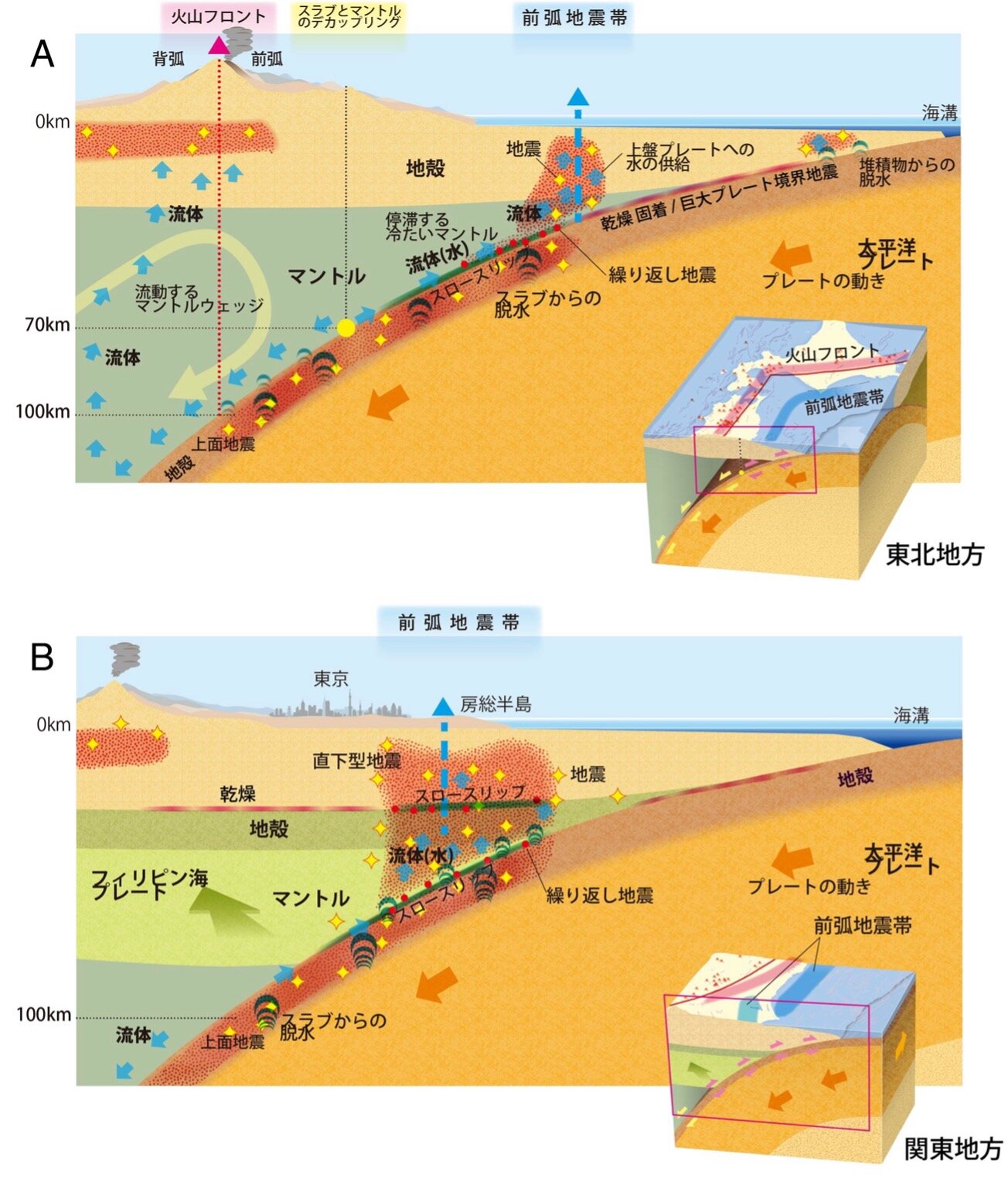

地下深くでプレートから供給され、地表へと上昇する"水"が、巨大なプレート境界地震の広がりを止める一方で、直下型地震を引き起こす可能性があることを明らかにしました。東北大学大学院理学研究科の鈴木琳大郎大学院生(研究当時)と内田直希准教授(研究当時。現在東京大学地震研究所教授)らの研究グループは、深層学習モデルを用いた大量の地震波形解析により、東日本の太平洋沿岸海域〜関東地方下に「前弧地震帯」を発見しました。この地震帯は、従来よりも浅い場所でのプレートからの脱水を示し、そこから上昇する水の経路となっています。深さ約35-75kmのプレートから出た水は、その直上のプレート境界断層を潤滑し、プレート境界巨大地震のすべり域の拡大を抑制する一方、約35kmより浅い地震を活性化させていると考えられます。前弧地震帯は、巨大地震と直下型地震の両方に深く関わる"水みち"であり、将来発生するこれらの地震の姿の予測に向けた重要な手がかりとなります。

本研究成果は日本時間2025年7月11日(金)午前4時に、科学雑誌Scienceのオンライン版に掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

令和6年(2024年)能登半島地震や米国における石油・ガス生産に伴う地震の例が示すように、地下へ水が流入し、間隙流体圧(注2)が上昇すると、断層の強度を弱め、地震を誘発することが知られています。そして、間隙流体圧がさらに上昇し、断層強度がさらに低下すると、断層は急激にすべることができず、ゆっくりとしたすべり(スロースリップ)を起こし、高速なすべりである地震を発生させにくくすることも知られています。

このように地震の発生と密接な関係を持つ "水"は、日本列島の下では、水を含んだプレートが海溝から沈み込むことにより、地下深くへ運ばれています。運び込まれた水の一部は東北日本では約70〜100kmの深さでプレートから分離・上昇し、岩石を部分的に溶融してマグマを生み出すことで、火山活動の原因になることがよく知られています。しかし、それより浅い深さでのプレートの脱水や、その後の水の移動については、これまで十分に理解されていませんでした。

このプレートの表面が深さ70km以浅にある領域(東日本の太平洋側の海溝までの領域)には、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(M9.0)や大正12年(1923年)関東地震(M7.9)など巨大なプレート境界地震の震源域が存在しています。また、この領域では震源が浅く、規模の割に大きな被害をもたらす直下型地震も起きており、この領域における水の存在やその役割を明らかにすることは、重要な課題となっていました。

今回の取り組み

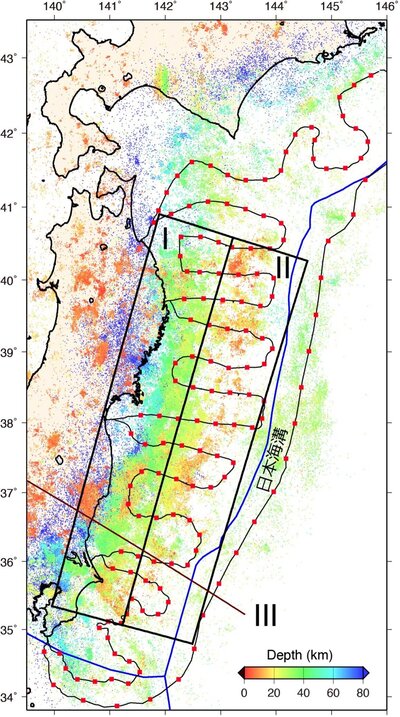

2016年に防災科学技術研究所により、150点にのぼる地震計からなる世界初の広域定常地震観測網(S-net、図1)が敷設され、東北日本の海域での地震活動を震源の真上でとらえることができるようになりました。さらに近年では、AIの深層学習の発展により、大量の波形データを用いて、自動で効率的かつ高精度に地震の震源を決めることができるようになってきています。本研究では、これらの新しい観測網と解析技術を活用し、以下のように高精度な震源カタログの作成とその地球物理学的解釈を行いました。

■ 高精度地震カタログの作成

本研究では、まず、S-net観測点を含む長期地震観測データをコンピュータにより効率的に処理し、地震の分布を得るために、波形の自動読み取りを行う深層学習モデルの開発を行いました。具体的には、震源を決めるために気象庁および東北大で人間が読み取ったP波・S波の読み取り時刻を、PhaseNetと呼ばれる深層学習の仕組みで学習させ、東北日本の震源決定に適した波形読み取りモデルを作成しました。このモデルを2016-2020年に陸域を含む594観測点で得られた90TB(テラバイト:テラは1兆)のデジタル波形に適用することにより、587,585個の地震の震源情報を得ました(図1)。この地震カタログは、沖合において、同時期の気象庁の震源カタログの6倍程度の多くの地震を含むとともに、沖合での地震の深さの精度が飛躍的に向上しているという特長があります。

■ 「前弧地震帯」の発見

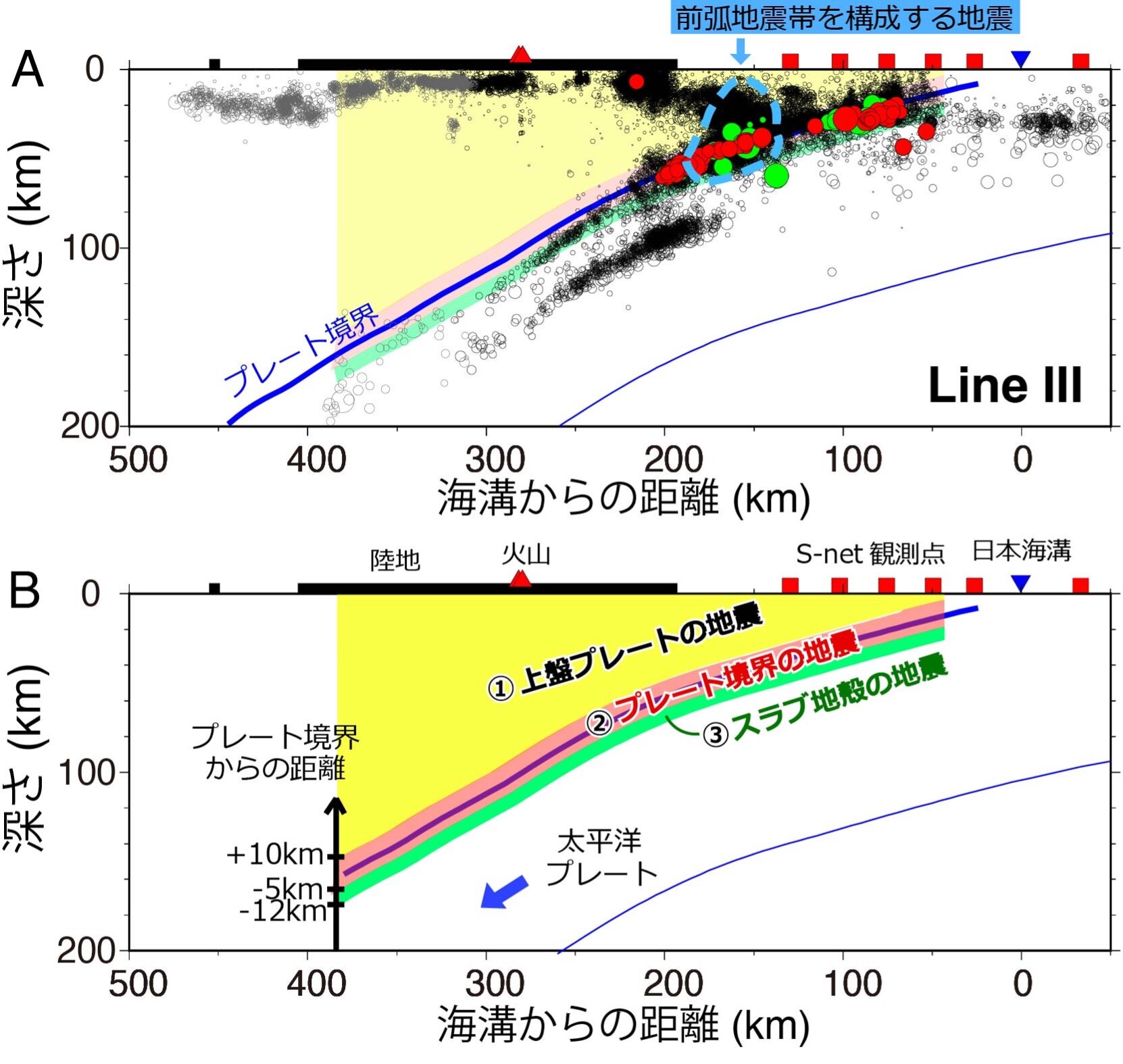

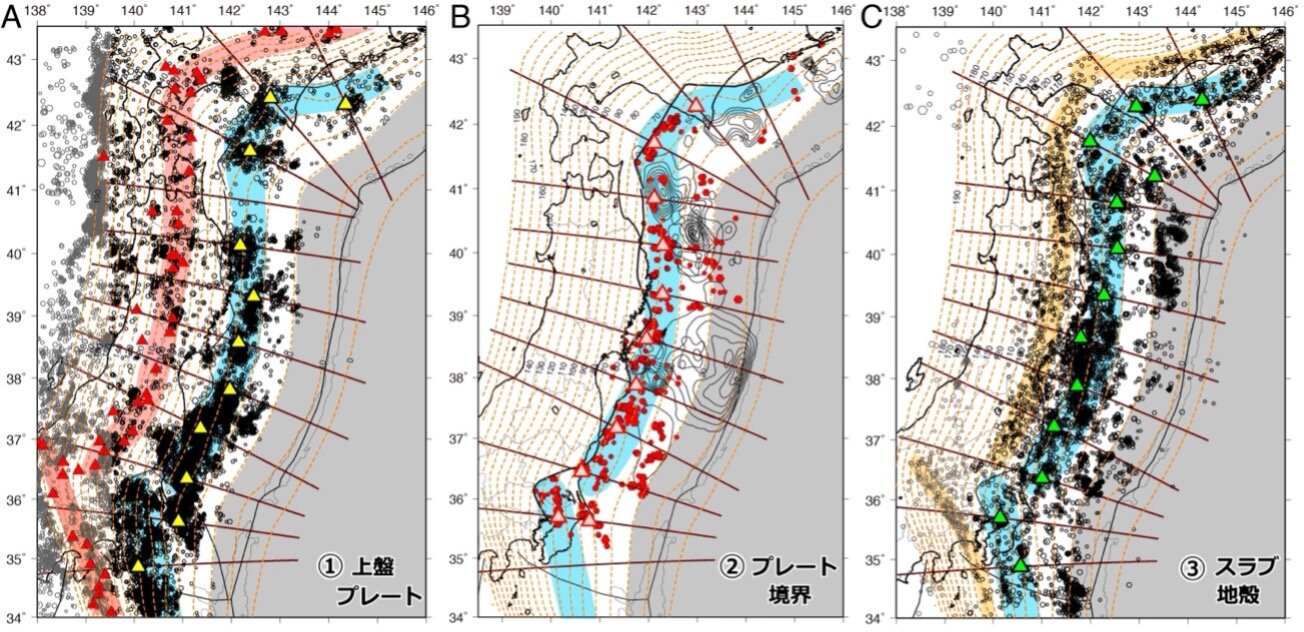

こうして得られた大量かつ深さの精度が良い震源カタログを用い、地震分布を解析することで、北海道・青森・岩手・宮城・福島県の太平洋沿岸海域〜関東地方下において、深さ約35-75kmのプレートから鉛直上方に伸びる活発な地震活動を発見しました(図2、3)。この地震活動は、前弧地域(注3)において、南北方向にカーテンのようにプレート上面付近から地表付近まで伸びていて、上から見ると帯状に見えるため、「前弧地震帯」と名付けました。この前弧地震帯を構成する地震は、深い場所から浅い場所にかけて、以下の3つの領域をほぼ鉛直に貫いています。①沈み込む太平洋プレートの地殻(スラブ地殻(注4,5 )) ②沈み込む太平洋プレートの表面(プレート境界) ③太平洋プレートよりも浅い部分(上盤プレート)(図2)。この特徴は地震を深さにより①〜③の3つの地震に分けた平面分布でもよく確認することができます(図3)。

■ 前弧地震帯の成因

沈み込む太平洋プレートの地殻内(領域①)の地震活動の原因として、プレートが地下深部に沈み込み、高温高圧になることにより、岩石に含まれる水が、岩石から分離(脱水)して、断層をすべりやすくすることが考えられます。前弧地震帯のスラブ地殻部分では、これまで考えられてきた場所よりも浅い部分での脱水により、断層が滑りやすくなり地震活動が活発化していることが考えられます。一方、それよりも浅い前弧地震帯のプレート境界部分(領域②、図3B)では、ゆっくりすべりに伴って発生することが知られる繰り返し地震が多く分布しており、これも水の存在による弱い固着を示唆します。さらに浅い領域③の上盤プレートでは、浮力により上昇してきた水が、断層を滑りやすくし、多くの浅い地震を発生させていると考えられます。

■ プレート境界地震・浅発地震への影響

本研究では、特徴的な震源分布から沈み込むプレートから分離した水が、ほぼ鉛直上方に移動して、地震活動に影響を与えている可能性が高いことがわかりました(図4)。プレートから分離した水は、まず、その直上のプレート境界断層の間隙流体圧を大きく上昇させ、比較的固着が弱いプレート境界断層をさらに弱くし、普段からのゆっくりとしたすべりを誘発していると考えられます。関東地方でよく知られている房総スロースリップも、この前弧地震帯の中に位置しています。普段からのゆっくりとしたすべりは、断層にひずみがたまりにくくし、東北地方太平洋沖地震などの大規模なプレート境界地震のすべりがプレート境界深部へ拡大することを抑制していると考えられます(図4A)。一方、さらに浅部まで移動した水は、比較的強度が高い断層の間隙流体圧を上昇させ、浅い地震を誘発していると考えられます(図4)。前弧地震帯は、北海道から東北地方にかけては、主に沿岸の海域に位置していますが、関東地方では、大きく内陸に湾入し(図3, 4)、首都直下の高い地震活動に寄与していると考えられます。

今後の展開

本研究により、沈み込むプレートからの脱水が、プレート境界巨大地震のすべりの拡大を抑制している可能性があることを明らかにしました。これは、プレート境界での地震性すべりを規定するメカニズムの解明の上で重要な知見であるだけでなく、将来発生が懸念される巨大プレート境界地震のすべりの範囲をより高精度に予測することにもつながる可能性があります。

一方で、浅い地震の活動の分布にも、沈み込むプレートから供給される水が関与している可能性が高いことがわかりました。30年に発生する確率が70%とされる首都直下地震の予測の根拠となっている、過去のM7クラスの地震も、前弧地震帯の周辺で発生しており、水の影響を受けていた可能性が考えられます。今後、前弧地震帯における地震活動の特徴や、そこでの水の役割の詳細を明らかにしていくことで、直下型地震の分布や発生メカニズムの理解も一層深まることが期待されます。

謝辞

本研究では、防災科学技術研究所のS-netおよびH-net観測網、大学の地震波形を使用させていただきました。科研費19H05596(基盤研究S, 巨大地震の裏側~巨大化させないメカニズム)、21K03713、21H05205(学術変革領域研究A Slow-To-Fast地震学)、文部科学省による「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画(第3次)」の支援を受けました。また、筆頭著者は新学術領域スロー地震学の若手海外派遣の支援を受けました。

図1. 新しい地震カタログによる2016-2020年の地震の分布。赤四角およびそれをつなぐ黒線はS-net観測網を示す。色付きの点は地震の震源、色は地震の深さを示す。I 、IIの矩形領域において、S-netを使用していない気象庁によるカタログのそれぞれ、1.2倍、5.9倍の数の地震の震源を得た。

図2. 図1の線IIIでの断面図(A)とプレート境界からの距離を基準とした地震の分類(B)。本研究による震源の深さの精度は高く、プレート境界地震である繰り返し地震(赤丸)と低角逆断層型地震(緑丸)が、青線で示すプレート境界沿いにきちんと位置している。この高い深さ精度を活用して、地震を①上盤プレートの地震、②プレート境界の地震(繰り返し地震のみ)、③スラブ地殻の地震に分類した(B)。(A)では、水色の破線で囲った領域で、この3種類の地震の全てが活発であることがわかる。

図3. 上盤プレート(図A)、プレート境界(図B)、スラブ地殻(図C)に分けた地震の分布(地震の分類は図2(B)を参照)。水色の帯の部分で3つの種類の地震とも活動が活発で、ここを「前弧地震帯」と名付けた。三角は、それぞれの測線(茶色線)で、地震数のピークを持つ位置。図Aの赤三角および帯は活火山と火山フロント(注6)、図Cの茶色の帯は今回見つかったものよりも深い場所での脱水と関連すると考えられる上面地震帯の位置を示す。図Bでのコンターは、主なプレート境界地震のすべり分布で、そのほとんどが前弧地震帯よりも海溝側に位置する。

図4. 北海道〜東北地方(図A)と関東地方(図B)での地震活動と流体(水)の移動に関する模式図。沈み込む太平洋プレートの地殻から発生した水は、太平洋プレートと上盤の間のプレート境界の間隙水圧をあげ、繰り返し地震(赤丸)やスロースリップを誘発する(図A, B)。水は、マントルウェッジ部分を貫通し、上盤の地殻に至り、地震活動を活発化させる。(図B)の関東地方では、太平洋プレートの上に存在するフィリピン海プレートの上面の固着も低下させ(濃い緑)、房総半島沖でスロースリップを発生させる。逆に流体が通らず、プレート境界の水が少ない部分(図Aのプレート境界沿いの赤色部分)は、大地震のすべり域となる。

用語説明

注1. 深層学習:人間の知的活動をコンピュータによって実現する技術が人工知能(AI)。その中でデータ解析の結果から判断材料となるルールを見つけ出す手法を機械学習、さらに人間の脳が持つ神経回路の仕組みを取り入れたニューラルネットワークを用いてデータ分類や認識の基準をデータ自ら見つけ出す機械学習の手法を深層学習と言う。

注2. 間隙流体圧:岩石の亀裂や断層に存在する流体(水)の圧力。間隙流体圧は、断層を押し広げようとする力をもたらし、断層の摩擦を減少させる。

注3. 前弧:海溝から火山フロントまでの領域

注4. スラブ:沈み込んだプレートのこと

注5. 地殻:地球の表層にあたる場所で海のプレートでは7km ほど、東北日本の陸地では30-40kmほどの厚さをもつ。スラブ地殻は、沈み込んだプレートの上部7km程度の場所を指す

注6. 火山フロント:海溝に平行に帯状に分布する火山の並びのうち、海溝側の場所をつないだ線

論文情報

タイトル:The forearc seismic belt: A fluid pathway constraining down-dip megathrust earthquake rupture

著者:Rintaroh Suzuki1, Naoki Uchida1, 2*, Weiqiang Zhu3, Gregory C. Beroza4, Takashi Nakayama1, Keisuke Yoshida1, Genti Toyokuni1, Ryota Takagi1, Ryosuke Azuma1 and Akira Hasegawa1

筆頭著者:東北大学大学院理学研究科 大学院生 鈴木琳大郎

*責任著者:東京大学地震研究所 教授 内田直希

1東北大学大学院理学研究科、2東京大学地震研究所、3カリフォルニア大学バークレー校、4スタンフォード大学

掲載誌:Science

DOI:10.1126/science.adt6389

問い合わせ先

<研究に関すること>

東京大学地震研究所

教授 内田 直希 (うちだ なおき)

TEL: 03-5841-8286

Email: uchida[at]eri.u-tokyo.ac.jp

<報道に関すること>

東北大学大学院理学研究科

広報・アウトリーチ支援室

TEL:022-795-6708

Email:sci-pr[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2025年7月11日