お知らせ

- トップ

- お知らせ

ゾウムシは寄生植物の花形成機構を操作して"果実状の虫こぶ"をつくる

発表のポイント

● 昆虫が植物の発生プログラムを改変して作らせる "虫こぶ"(注1)の形成メカニズムの一端を明らかにしました。

● 寄生植物アメリカネナシカズラ(注2)に誘導される虫こぶでは、形成の初期段階において、通常は花の形成に関与する遺伝子群が活性化し、茎から"果実状の虫こぶ"を誘導していることを発見しました。

● 通常は光合成をほとんど行わない寄生植物ですが、その虫こぶでは光合成が活性化していました。虫こぶでの光合成が内部のゾウムシ幼虫の成長に重要な役割を果たしていることを発見しました。

概要

昆虫などが植物に寄生して形成される「虫こぶ」は、昆虫が植物に働きかけてその発生プログラムを改変することで誘導される、異常発達した組織です。虫こぶは、誘導した昆虫にとっての餌場や天敵からのシェルターとして機能するため、「延長された表現型」(注3)の典型例として、生物学のさまざまな分野から注目を集めてきました。しかし、その形成の分子機構には、いまだ多くの未解明な点が残されています。

東北大学大学院生命科学研究科の別所-上原奏子助教らと富山大学学術研究部理学系の土`田努准教授らの研究グループは、寄生植物アメリカネナシカズラと、その上に虫こぶを形成する甲虫マダラケシツブゾウムシ(注4)の飼育系を用いて、虫こぶ形成時に植物の花を形成する遺伝子群が活性化していることを発見しました。加えて、通常は光合成を行わない完全寄生植物であるアメリカネナシカズラにおいて、虫こぶ内部では光合成関連遺伝子の発現が上昇しデンプンが蓄積していること、光合成が虫こぶ内で成長する幼虫の発達に重要であることも明らかにしました。この研究は、虫こぶの多様性や進化を理解するうえで重要な知見を提供します。この研究成果は、2025年8月21日に国際誌Plant Directに掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

植物と、それを餌として利用する昆虫の間には、密接な生物間相互作用がみられます。その極致ともいえるのが「虫こぶ」です。虫こぶとは、昆虫が植物に寄生し、植物の細胞を異常発達させて作る"こぶ"状の構造であり、その形や大きさは種によって大きく異なります。母親が植物組織内に産卵し、孵化した幼虫がその中で成長する過程で、周囲の植物組織に働きかけて虫こぶを誘導します。幼虫は虫こぶに供給される栄養を摂取して育つため、虫こぶは住居であり、同時に食料源としても機能します。

昆虫が植物の発生プログラムを改変し、自身にとって都合の良い構造へと作り変えるこの現象は、昆虫学や植物学、進化生態学等、さまざまな学問分野から注目されており、その仕組みの解明は生物学上の重要な課題の一つです。しかし、虫こぶが形成される植物の多くは樹木であり、昆虫・植物ともに実験室内での飼育や栽培が困難なことから、虫こぶを誘導する分子機構の詳細はこれまでに明らかにされていませんでした。

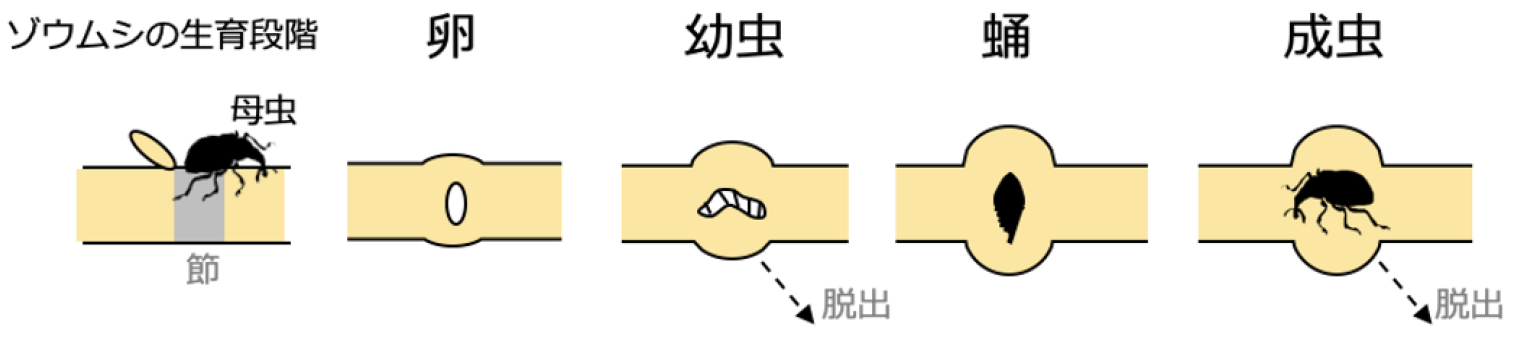

図1. マダラケシツブゾウムシの生育段階および虫瘤発達の概略図。本種はアメリカネナシカズラの節に産卵し、その部分が膨らんで虫こぶとなる。孵化した幼虫は虫こぶ内部で成長し虫こぶ内で蛹化・羽化後に脱出する。一部の個体は幼齢幼虫の段階で脱出し土中で蛹化する。

今回の取り組み

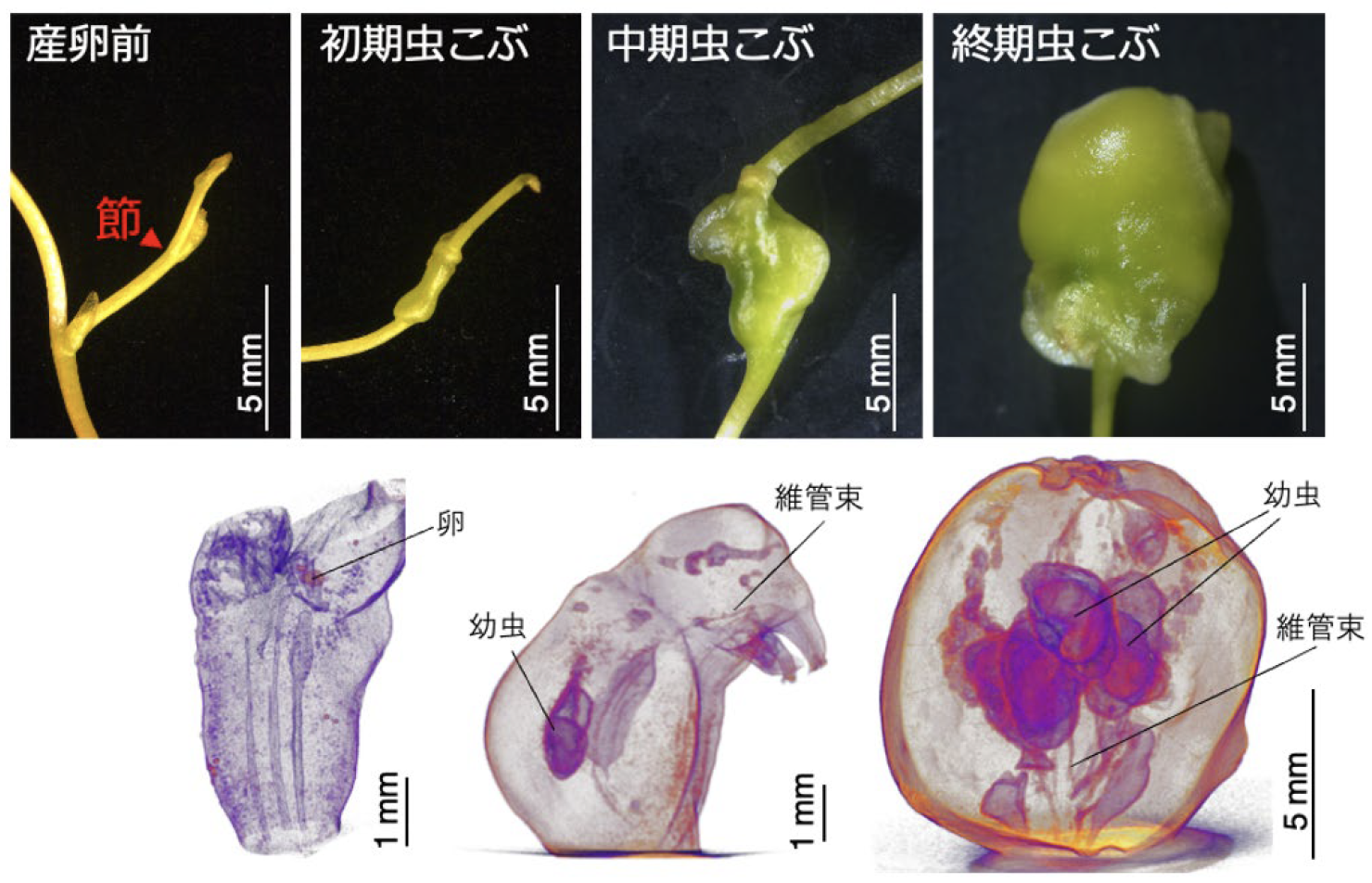

東北大学大学院生命科学研究科の別所-上原奏子助教らと富山大学学術研究部理学系の土`田努准教授らの研究グループは、草本性の寄生植物アメリカネナシカズラにマダラケシツブゾウムシが形成する虫こぶを対象に、虫こぶ形成の分子機構解明に取り組みました。この植物と昆虫の組み合わせは以前、土`田准教授らによって室内での飼育系が確立され(Murakami et al. 2021, 2021年6月18日 富山大学プレスリリース)、年間を通じて虫こぶを得ることが可能となっています。母ゾウムシはアメリカネナシカズラの節に産卵し、そこが膨らんで虫こぶとなります(図1)。産卵前の節および初期、中期、後期の虫こぶをそれぞれサンプリングし、マイクロCT(注5)およびパラフィン切片を用いて虫こぶの内部構造を解析しました。その結果、虫こぶ内部に幼虫室や通常見られない空隙構造が形成されていること、虫こぶの成長に伴って維管束が再配置されること、細胞分裂と細胞肥大が段階的に進行することなどが明らかになりました(図2)。

図2. 各発達段階の虫こぶ外観と内部構造。下段はマイクロCTで撮影した各虫こぶ(左から初期、中期、終期虫こぶ)。

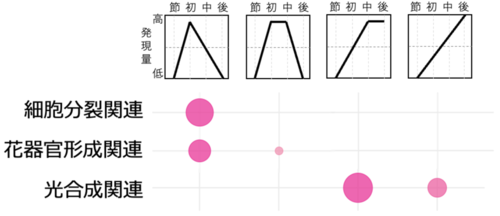

図3. 各虫こぶの発達段階で発現が変動する遺伝子群。上の折れ線グラフは、虫こぶ発達の4段階(産卵前の節、初期、中期、終期)における、遺伝子群が多く働いていることを表す。初期虫こぶでは細胞分裂や花器官形成に関わる遺伝子が、中期と後期虫こぶでは光合成関連遺伝子の発言が上昇していることがわかる。

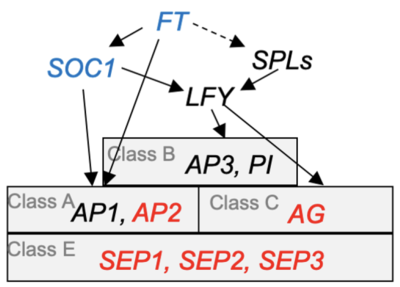

また、花成ホルモンとして知られるフロリゲン(FT)遺伝子が、後期の虫こぶで高発現していました。通常FTは花器官が発達する前段階で働き、その後めしべを作る転写遺伝子群(図4中のClass CおよびEに属する遺伝子)が活性化します。しかし、この虫こぶにおいては、植物の「花を咲かせる」ための遺伝子ネットワークが"順番を逆にして"起動させられることで、花でも果実でもない異形の構造を誘導していることが示唆されました。これは、植物の発生プログラムが昆虫によって繋ぎ変えられていることを意味します。

図4. 通常の植物で見られる花器官形成に関わる遺伝子のシグナルネットワーク図。気温や日長変化によりFT遺伝子の発現が上昇し、矢印の先にある遺伝子が活性化される。Classは転写因子のグループを、赤と青はそれぞれ初期虫こぶおよび中期・終期虫こぶで発現が上昇する遺伝子。

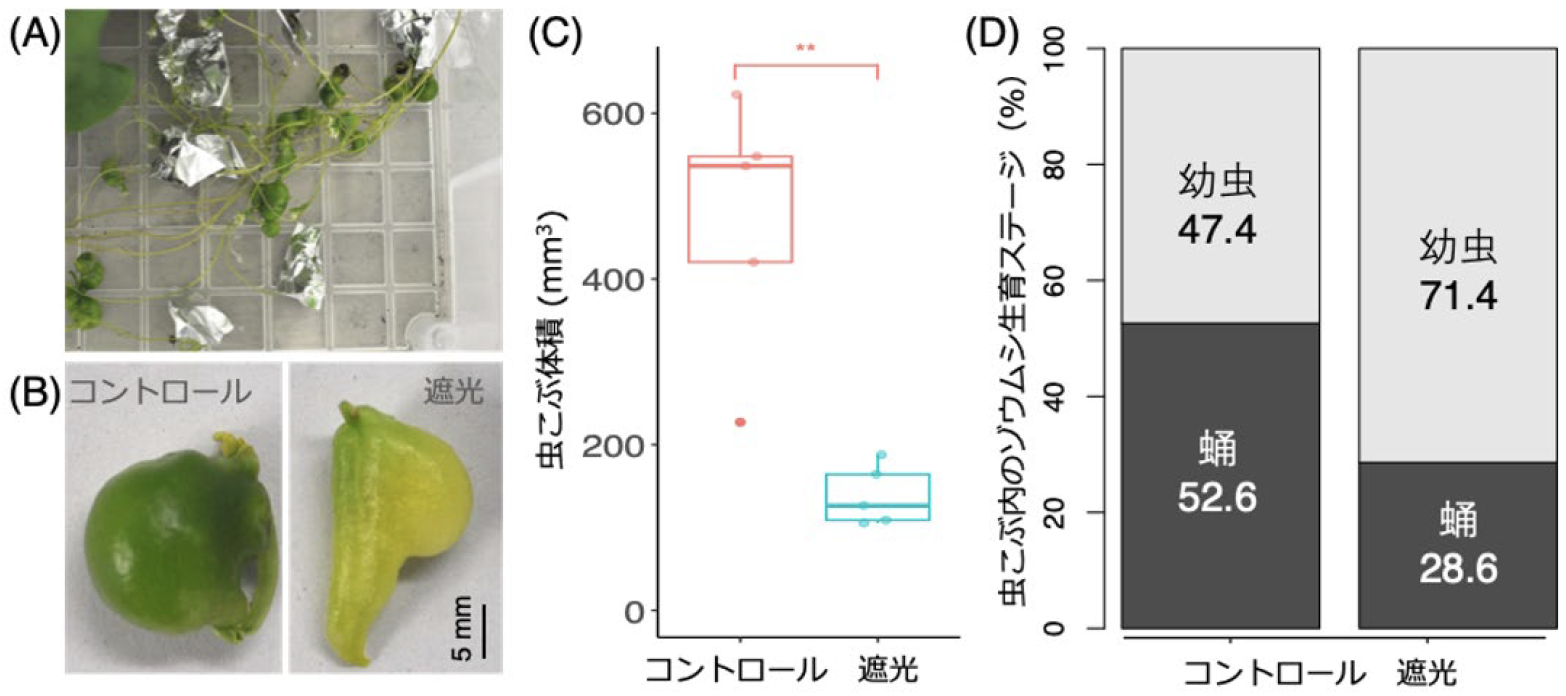

さらに興味深いことに、通常は光合成をほとんど行わない寄生植物アメリカネナシカズラにおいて、虫こぶの発達とともに光合成関連遺伝子の発現が上昇していました(図3)。虫こぶ内部にはクロロフィルも蓄積され、光合成が活性化しており、そこで生じた光合成産物が虫こぶ内部で発育中のゾウムシ幼虫の成長を支えていると考えられます。実際、アルミホイルで虫こぶを遮光すると、虫こぶサイズは小さくなり、内部の幼虫の発育が遅延することが示されました(図5)。このことから、マダラケシツブゾウムシは植物の形態を操作して虫こぶを作らせるだけでなく、「光合成能」という植物の根源的な生理機能までも、自身の利益にかなうよう分子レベルで巧みに操作していることが示されました。これまでの先行研究において、葉に形成される虫こぶでは光合成関連遺伝子群の発現が減少することが示されてきました。本研究は、虫こぶの機能やその形成メカニズムが多様であることを示し、これまでにない新たな視点と知見を提供するものです。

図5. 遮光処理が虫こぶ発達と内部の幼虫発育に与える影響。(A)アルミホイルで初期虫こぶを遮光。(B)遮光12日後の虫こぶ外観。(C,D)遮光後の虫こぶサイズ(C)と内部のゾウムシ生育ステージ(D)。

今後の展開

本研究は、昆虫が植物の「花を咲かせる」遺伝子ネットワークを繋ぎ変えて虫こぶを形成するという、異種による植物発生制御の仕組みを明らかにしました。近年、アメリカネナシカズラとマダラケシツブゾウムシについてはそれぞれ遺伝子操作システムが確立されたことから(Adhikari et al. 2024; Ushima et al. 2024)、今後はより詳細な虫こぶ形成の分子機構の解明に切り込んでいく予定です。このアメリカネナシカズラーマダラケシツブゾウムシ実験系を活用した研究の成果は、植物形態の可塑性や生物間相互作用の解明に貢献するだけでなく、今後、虫こぶの構造を人為的に制御することで、新たなバイオ素材や栄養資源の創出につながる可能性があります。さらに、寄生植物や害虫の制御といった農業分野での応用も期待できます。

謝辞

本研究はJSPS科研費(JP21K15115, JP21H02203, JP25H02417)、JST-ACT-X(JPMJAX22BM)、超階層生物学(23NIBB103)、およびTUMUG支援事業の助成を受けて実施されました。本論文は「東北大学2025年度オープンアクセス推進のためのAPC支援事業」によりオープンアクセスとなっています。

用語説明

注1. 虫こぶ:昆虫などが植物に誘導する異常発達した器官であり、誘導昆虫にとっての餌場や天敵からのシェルターとして機能する。カメムシ目、ハチ目、ハエ目、チョウ目、甲虫目など、虫こぶを形成する昆虫は多岐にわたり、また約600種の被子植物に形成されることから、虫こぶは自然界に広く見られる現象となっている。虫こぶを形成する昆虫と植物の関係は、一般に高い特異性を示す。

注2. アメリカネナシカズラ(Cuscuta campestris):ヒルガオ科のつる性植物。根をもたず、葉は退化して鱗片葉のみをもち、植物体のほとんどは糸状の茎で構成される。全寄生性というグループに属し光合成をほとんど行わず、他の植物に寄生し、栄養分を吸収して生きる。

注3. 延長された表現型:生物の遺伝子の働きが、その体の構造や機能だけでなく、外部環境や他の生物の性質にも影響を与えるという進化生物学の概念。昆虫による虫こぶ形成は、昆虫の遺伝子が自身の体外にある植物の構造を、自己の利益のために操作している例として考えられている。

注4. マダラケシツブゾウムシ(Smicronyx madaranus):アメリカネナシカズラに寄生し、茎の節に虫こぶを形成する体長2〜3 mmの甲虫。在来種。成虫もアメリカネナシカズラの茎を摂食する。

注5. マイクロCT:micro computed tomographyの略。X線を用いて試料の内部構造を非破壊で三次元的に可視化する手法。医療用CTと同様の原理に基づくが、より高解像度で微細構造の観察が可能。

論文情報

タイトル:Parasitic-plant parasite rewires flowering pathways to induce stem-derived galls

著 者:Naga Jyothi Udandarao, Yuki Yamashita, Ryo Ushima, Tsutomu Tsuchida*, Kanako Bessho-Uehara*

*責任著者:*富山大学学術研究部理学系 准教授 土`田努

*東北大学大学院生命科学研究科 助教 別所-上原奏子

雑誌名:Plant Direct (Wiley)

DOI:10.1002/pld3.70099

問い合わせ先

<研究に関すること>

東北大学大学院生命科学研究科 兼担 理学部生物学科[web]

助教 別所-上原奏子

TEL: 022-795-3543

Email: kanako.bessho.b3[at]tohoku.ac.jp

<報道に関すること>

東北大学大学院生命科学研究科広報室

高橋 さやか(たかはし さやか)

TEL:022-217-6193

Email:lifsci-pr[at]grp.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2025年8月21日