お知らせ

- トップ

- お知らせ

衝突の冬・大絶滅の原因は煤(すす)

発表のポイント

● 4種類の成層圏エアロゾルが太陽光を遮断し寒冷化と大絶滅(大量絶滅)を起こす。

● 9回の衝突でエアロゾル量と絶滅種%の関係が整合的なのは衝突場発生の煤。

● 衝突場で発生する煤は、他のエアロゾルよりも大絶滅の頻度と合致する。

● 隕石衝突が地下の炭化水素(注1)を燃焼し煤が発生:衝突の冬・大絶滅の主原因。

● 地球表面の冷却の程度は標的岩石に埋蔵された炭化水素量に依存する。

概要

地球の生物の5つの大絶滅を起こした引き金は、大規模火山活動が4回、大規模隕石衝突が1回と言われていますが、より規模の小さい大絶滅も数件あります。海保邦夫東北大学名誉教授らは、大規模隕石衝突によって発生し太陽光を遮断する4種類の成層圏エアロゾルの衝突の冬と大絶滅への貢献度をはじめて解析しました。

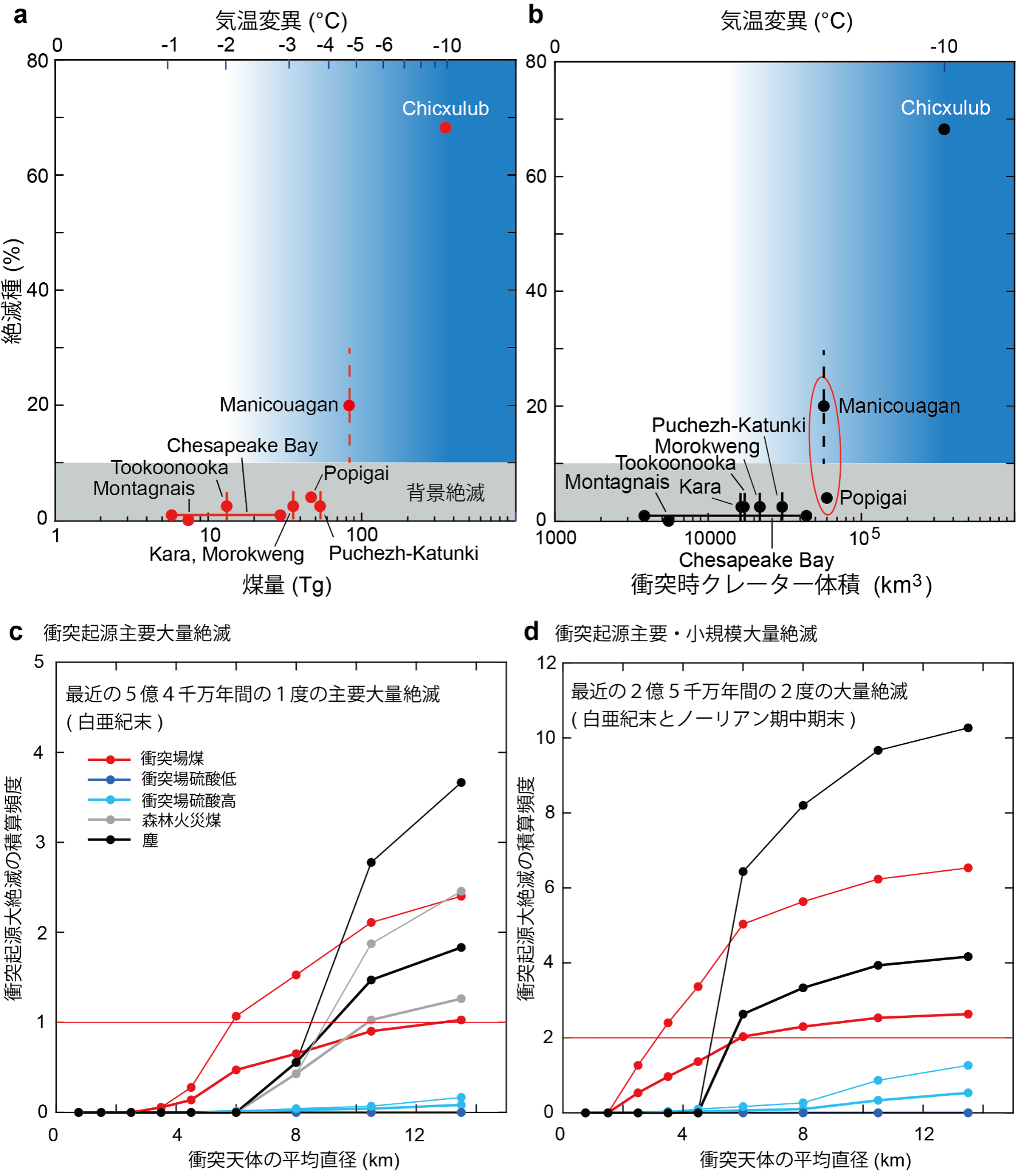

過去2億5千万年の間の9回の大隕石衝突による各エアロゾル量と絶滅規模の関係を示し(図1a, b)、さらに、地球への既知の規模別衝突頻度から、大隕石衝突により発生する可能性のある4種類の各エアロゾルが起こしえる大絶滅の頻度を計算しました(図1 c, d)。4種類のエアロゾルのうち、どれが地球寒冷化と生物の絶滅の主原因なのかを確かめました。結果は、衝突場から生成される煤エアロゾルが衝突による大絶滅およびその頻度を説明でき、他のエアロゾルが大絶滅を起こした可能性は低いと結論付けました。

本研究の成果は、国際誌「Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology」の電子版にオープンアクセス論文として9月3日(現地時間)に掲載されました。

詳細な説明

小惑星や彗星などの小天体は、地球などの太陽系の惑星に衝突してきました。月のクレーターや地球のクレーターから、地球への年代別、規模別の衝突頻度が求められています。衝突による生物の絶滅がどのようにして起きたのかには諸説あり、それぞれの原因はわかっていません。衝突は地下の岩石からガスや粒子を生成し、大気へ放出しエアロゾルになります。それらが成層圏に入ると、グローバルに太陽光を反射または吸収して、地球寒冷化と降水量減少を起こします。その気候変化を起こすエアロゾルには、塵・硫酸・グローバル森林火災煤・衝突場煤の4種類あります。このうちどれがどの程度貢献しているのかを知るために、次の2種類の解析を4種類のエアロゾルそれぞれについて行いました。

1. 中生代―新生代の大きい9つの衝突クレーターと同時の絶滅%およびクレーターの場所にあった岩石の厚さと組成から計算した気温変異の関係(図1a, b)。

2. 月や地球のクレーターから求めた地球への衝突頻度による大絶滅頻度と実際の大絶滅頻度の関係(図1 c, d)。

その結果、衝突場非依存の場合は、マニコーガン衝突による20%種の絶滅とポピガイ衝突による4%種の絶滅が同じ量の塵で起きたことになり矛盾しますが(図1 b)、衝突場依存の場合は、煤量に見合った絶滅%になります(図1 a)。また、衝突場煤は、実際の大絶滅頻度を説明できますが、硫酸では極端に低い大絶滅頻度になり、実際の大絶滅頻度に適合しませんでした。衝突場非依存の塵・森林火災煤では、極端に高い大絶滅頻度が得られ、実際の大絶滅頻度に適合しませんでした(図1 c,d)。

これは、地球への衝突頻度変化(月のクレーターの頻度変化と整合的)、地球上の堆積岩の厚さ分布、衝突場から生成される硫酸・煤の元になる硫黄と有機炭素の堆積岩中の含有率、実際の衝突クレーターと絶滅の同時性、絶滅の規模といった既知の知見から示すことができました。

煤の濃集は、世界各地の白亜紀末の隕石起源のイリジウム濃集層で見つかっています。その煤の発生場所に2つの説(衝突場説と森林火災説)がありますが、この論文では、衝突場説を支持しています。

塵・森林火災煤は、どこに衝突しても、同じくらいの量のエアロゾルが発生します(衝突場非依存)が、衝突場煤と硫酸は、衝突する場所により発生するエアロゾル量が異なります(衝突場依存)。この論文では、衝突場依存説を支持しています。硫酸による大絶滅頻度が低いのは、大絶滅(種レベルで20-70%)を起こすに足る太陽光遮断を起こすだけの硫酸量を生成する岩石(硫酸塩の蒸発岩:海水が蒸発してできた)が地下にある場所が地球上に>2%程度しかないためです。それに対して、標的岩石に埋蔵された炭化水素の場合は>15%程度の面積があります。後者は前者を含みますから、硫酸エアロゾルで大絶滅が起きるなら衝突場煤でも大絶滅が起きますが、その逆は成り立ちません。

大洋への衝突で衝突場依存説の場合は、硫酸エアロゾルと煤の量は、非常に少なく、気温変化を起こしません。したがって、大洋への衝突は無視でき、既存の9つの大陸地殻のクレーターと絶滅率を検証しました。衝突場非依存のグローバル森林火災は起こしようがないと考えられます。塵は、サイズが普通の塵より小さいと地球規模で気温低下を起こします。塵は2つの解析に適合しないことから、特別小さい粒子が卓越していたのではないと思われます。衝突の場合は、硫黄の多くはSO2ではなくSO3で放出されるため、直ちに硫酸になり、落ちるダストに捉えられて除去されます。除去されない場合でも、硫酸エアロゾルを十分生成できる場所は少ないので、大絶滅を起こす確率は小さいと言えます。白亜紀末のチクシュルブ衝突孔はSO3を多量に放出できる場所で、確率的に小さいことが起きています。そのため、白亜紀末だけは硫酸エアロゾル説が有力でしたが、怪しくなってきました。衝突場煤で、9つの衝突―大絶滅の関係と大絶滅頻度を説明できるからです。両方が放出される場合、煤が先に太陽光を遮断し、太陽光が必要な硫酸生成が妨げられると、煤が主原因となります。

本研究の意義と今後の展望

本研究は、衝突地点の組成のわずかな違いが、生物進化の差異をもたらすことを示しました。さらに、生物自身が、衝突による絶滅の引き金である炭化水素を準備してきたという概念を生みました。

核戦争で成層圏に届く煤が地球寒冷化を起こすと言われています(「核の冬」として知られている)。この研究成果により、本研究の「衝突の冬」と「核の冬」のメカニズムが同じ可能性が高くなりましたので、両者を同じ原因(成層圏煤)で比較研究できるようになりました。その結果、「核の冬」による動物の絶滅率を求めることが容易になりました。「核の冬」による人類の食料不足(農業と通商の問題)についての論文があります。「衝突の冬」による一次生産量減少率を求める研究をして、「核の冬」による一次生産量減少率を求めることができるようになります。「衝突の冬」による動物の種類による減少率を求める研究をして、「核の冬」による動物の種類による減少率を求めることができるようになります。人類以外の動物は、食糧を求めて移動しますが、人類は、通商により、食糧を得ます。この違いが、個体数減少率と地域差の違いを生みます。自然の動物と人類の気候変動に対する応答の比較の研究を進め、人類に警笛を鳴らします。

用語説明

注1. 炭化水素:生物を構成している有機物が化石化したものは、大部分が炭化水素です。それらが濃集しているのが石炭・原油・天然ガスなどの化石燃料です。それらが大規模隕石衝突による大絶滅の原因であることを示した論文です。

図1. 衝突場煤が主原因であることを示した解析結果の図。a, b:上記1の解析結果。a:衝突場煤。b:塵。英語名はクレーターの地名。衝突場煤のみが、エアロゾル量と絶滅種の関係が整合的である。c, d:上記2の解析結果。衝突場煤による大量絶滅の積算頻度が、実際に起きた頻度(赤横線)に最も近い。同じ色で太線と細線があるのは、衝突頻度推定の下限と上限。d図の森林火災煤は塵と同じ。森林火災煤は、衝突による熱により森林火災が発生、また、衝突で隕石のかけらが飛び散り宇宙から再突入した小隕石がグローバルに森林火災が発生したとする説。c図の森林火災煤と塵による大絶滅頻度が異なる理由は、大量の森林が地球上に生まれたのは約3億5千万年前であるため、それ以前は大量の森林火災煤は発生しなかったため。「衝突場硫酸低」は、衝突場発生のSO3が硫酸となって落下する塵に捉えられ除去される場合。

論文情報

雑誌名:Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology

論文タイトル:The significance of impact-induced hydrocarbon soot aerosols in global climate change and extinctions

著者:Kunio Kaiho, Naga Oshima

DOI:10.1016/j.palaeo.2025.113237

問い合わせ先

東北大学名誉教授

海保 邦夫(かいほ くにお)

Email:kunio.kaiho.a6[at]tohoku.ac.jp

※ [at]を@に置き換えてください

Posted on:2025年9月 4日